Regionalbuch des Monats im Archiv 2024 2023 2022

2024

März 2024:

In diesem Monat wird ausgestellt:

Antoni[i] Guntheri[i] Billichi[i] Frisi[i] Archiatri Oldenburgensis Observationum ac Paradoxorum chymiatricorum Libri Duo.

Lugduni Batavorum [Leiden] : ex officina Joannis Maire, 1631. - 173 Seiten, Kupfertitel, 4°

LBO: NW III 10 A 19

Die Alchemie begann als Zauber- und Geheimnislehre zur Auffindung des Steins der Weisen. In der Frühen Neuzeit wandelte sie sich allmählich zur ernsten Wissenschaft. Dabei verlor sie ihre Vorsilbe und wurde zur Chemie. Einer der zahlreichen Vorkämpfer für die Chemie als ernste Wissenschaft war der Jeveraner Arzt Anton Günther Billich (1599-1640). Seine Vornamen erhielt er von seinem Taufpaten, dem Oldenburger Grafen Anton Günther (1583-1667). Durch die Beziehungen seines Elternhauses zum Oldenburger Grafenhause erhielt er eine umfassende universitäre Bildung und wurde 1625 zum Leibarzt seines Taufpaten.

Neben seiner ärztlichen Tätigkeit verfasste Billich mehrere theoretische Werke zur Chemie, genauer zur Chemiatrie, also der Herstellung von Arzneimitteln durch chemische Methoden. Die Landesbibliothek hat mehrere seiner Schriften im Bestand. Anlässlich seines 425. Geburtstages ist als Beispiel für seine chemiatrischen Schriften der Band "Observationes ac Paradoxa chymiatrica" ("Beobachtungen und Paradoxien der Chemiatrie") aus dem Jahre 1631 das Regionalbuch des Monats März 2024. Der ostfriesische Gelehrte Hermann Conring (1606-1681), der für die Druckausgabe ein Lobgedicht auf Billich verfasste, bezeichnete die "Observationes ac Paradoxa chymiatrica" als dessen vorzüglichstes Werk.

Billich grenzt sich in seinen "Beobachtungen" einerseits von der antiken hippokratisch-galenischen Viersäftelehre, andererseits aber auch von der Lehre von den drei Prinzipien des Schweizer Naturphilosophen Paracelsus (Theophrast von Hohenheim,~1493-1541) ab. Stattdessen versucht Billich die stoffliche Welt – anders als beispielsweise Paracelsus – weniger nach intuitiven, als vielmehr nach objektiven Kriterien einzuordnen. Paracelsus gebührt das Verdienst, die auf dem Gleichgewicht der vier Körpersäfte (Blut, Schleim, gelbe Galle, schwarze Galle) beruhende antike Medizin überwunden zu haben. Jedoch galt seine Theorie von den drei Prinzipien (Salz, Schwefel, Quecksilber) ein Jahrhundert nach seinem Tode, zu Zeiten Billichs, ebenfalls als überholt.

Im Sinne einer solchen objektiven Betrachtungsweise erteilt Billich der Möglichkeit, mit chemischen Mitteln aus anderen Metallen Gold herzustellen (wie es die Alchemisten versuchten), eine klare Absage. Wohlgemerkt hing Billichs Zeitgenosse Robert Boyle (1627-1693), der im Allgemeinen als Vater der modernen Chemie gilt, der Möglichkeit, aus Metallen Gold herzustellen, noch an. Gleichwohl halten Billichs Auffassungen über die Zusammenhänge der stofflichen Welt den Vorstellungen der modernen Chemie nicht mehr stand.

Februar 2024:

In diesem Monat wird ausgestellt:

In diesem Monat wird ausgestellt:

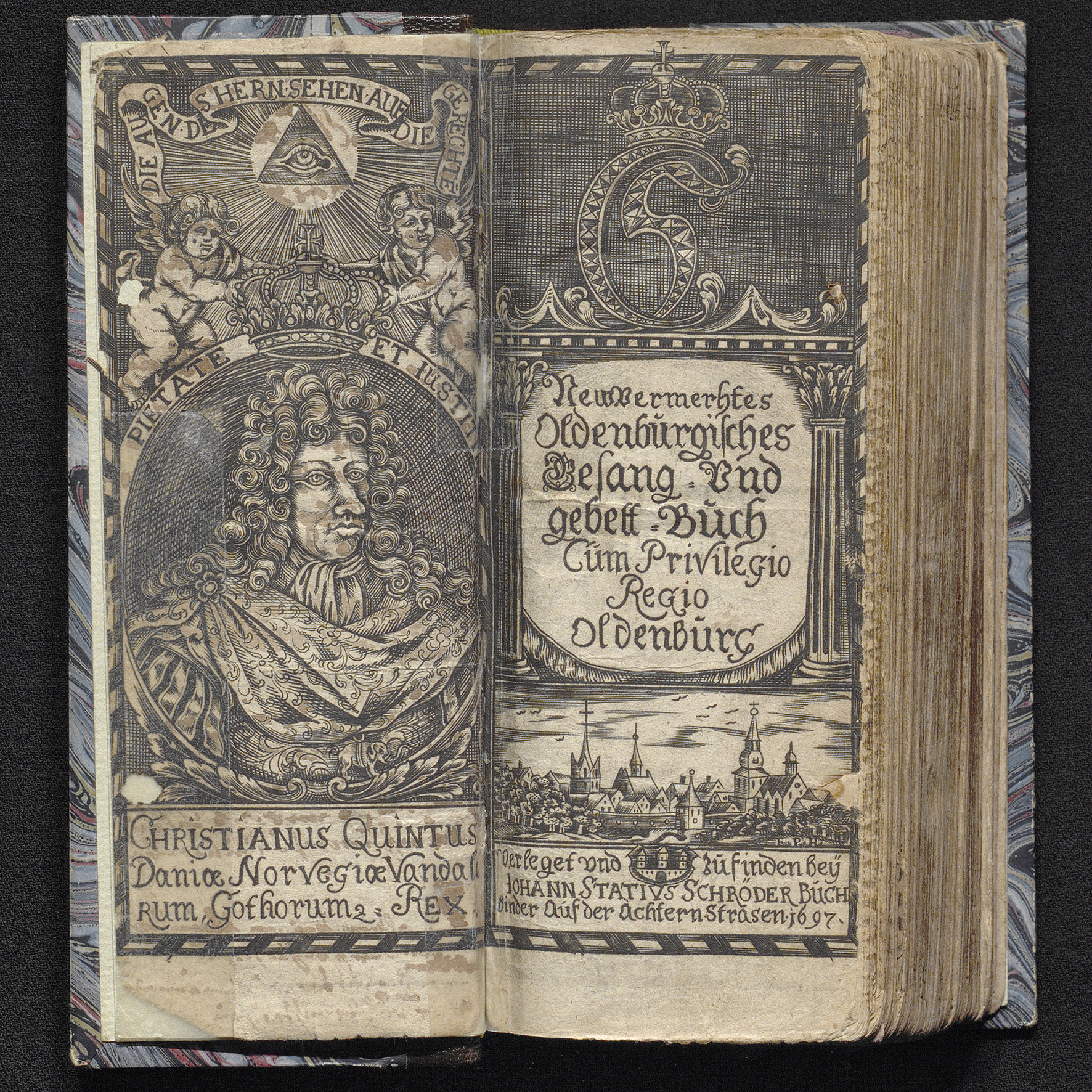

Oldenburgisches Gesang-Buch : darinnen Alte und Neue jedoch insgesampt auf lauter bekandte Melodeyen abgefassete Geistreiche Lieder zu finden

Oldenburg : Schröder, 1698. - 731, 228 S., [3] Bl., 166 S.

LBO: GE IX B 273

Die Evangelische Kirche feiert in diesem Jahr das 500. Jubiläum des Kirchengesangbuchs: Mit dem "Achtliederbuch" wurden zu Beginn des Jahres 1524 zum ersten Mal geistliche Lieder, die während der Frühphase der Reformation entstanden sind, in Buchform zusammengefasst.

Das erste Gesangbuch der evangelischen Kirche in Oldenburg ließ noch mehr als anderthalb Jahrhunderte auf sich warten. Gleichwohl begann die Reformation in Oldenburg musikalisch: Im Jahre 1527, ein Jahrzehnt nach Luthers 95 Thesen, stimmte Walter Renzelmann, Messpriester an St. Lamberti, im Gottesdienst die Lutherlieder Nun bitten wir den Heiligen Geist und Wir glauben all an einen Gott an – in plattdeutscher Sprache. "Bestraft" wurde Renzelmann mit der Versetzung an eine eigens für ihn geschaffene Pfarrstelle in Schwei – was in der Kirchengeschichtsschreibung als Zeichen dafür gewertet wurde, dass Renzelmann in Wahrheit wenig Bestrafungswürdiges getan hatte.

Dieser Anfang der protestantischen Liedtradition in Oldenburg hatte freilich mit geordnetem Gemeindegesang, für den der evangelische Gottesdienst später so berühmt wurde, noch nicht viel gemein. Die Voraussetzungen dafür konnten erst in späteren Jahrzehnten geschaffen werden. Hermann Hamelmanns 1573 erlassene Kirchenordnung sah drei Lieder für den Gemeindegesang vor; einige weitere Lieder waren für den liturgischen Gesang vorgesehen. Hundert Jahre später wurde diese geringe Auswahl den Ansprüchen der Gottesdienstbesucher nicht mehr gerecht. Inzwischen war das Niveau kirchlicher Instrumental- und Vokalmusik gestiegen; durch Arp Schnitger und andere wurden die Kirchen in Nordwestdeutschland mit hochwertigen Orgeln ausgestattet.

Im Jahre 1686 trat Nikolaus Alardus sein Amt als Generalsuperintendent der evangelisch-lutherischen Kirche in Oldenburg an. Er nahm sich des Missstands eines fehlenden Gesangbuchs rasch an, sodass bereits im Jahre 1690 das erste oldenburgische Kirchengesangbuch erscheinen konnte – mit 443 enthaltenen Liedern bot es eine reichhaltige Auswahl zu allen Abschnitten des Kirchenjahrs. Es erfreute sich weiter Verbreitung und zahlreicher Neuauflagen bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts, bevor es 1753 von einem neuen Gesangbuch abgelöst wurde. Die Erstauflage von 1690 ist nicht erhalten. Präsentiert wird hier die älteste erhaltene Auflage von 1697/98.

Weiterführende Literatur (Auswahl):

- Schäfer, Rolf (Hrsg.): Oldenburgische Kirchengeschichte, 2., durchgesehene und erweiterte Auflage, Oldenburg 2005, bes. S. 204 ff.

- Schütte, Adolf: Geschichte des Oldenburgischen Kirchengesangs. Ein lokalgeschichtlicher Beitrag zur Hymnologie, Liturgik und Musikgeschichte, Oldenburg (Masch.) 1952.

- Ders.: Das Oldenburgische Gesangbuch in seiner geschichtlichen Entwicklung, in: Oldenburger Pfarrerblatt Nr. 2/1957, S. 19-24.

Januar 2024:

In diesem Monat wird ausgestellt:

In diesem Monat wird ausgestellt:

Zur Geschichte des Lappan in Oldenburg i.O. : nach städtischen Akten / von Dietrich Kohl. - Oldenburg, 1929. - 16 Seiten : Illustrationen.

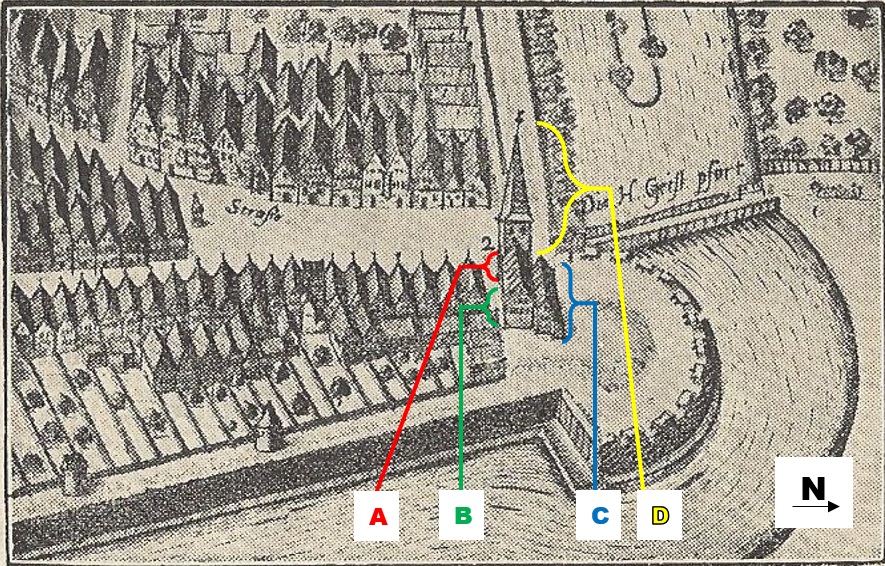

Der Lappan ist das wohl bekannteste Wahrzeichen der Stadt Oldenburg. Seine Geschichte wurde durch den Oldenburger Stadtarchivar Dietrich Kohl erstmals wissenschaftlich erforscht. Die Forschungsergebnisse erschienen erstmals im Jahre 1929 in vier Folgen in den "Nachrichten für Stadt und Land" und wurden später als Heft herausgegeben.

Das schmale Heft von 16 Seiten Umfang trägt den für Kohls wissenschaftlichen Werdegang nicht unwichtigen Titelzusatz "nach städtischen Akten" – Kohl war der erste, der diese Akten, die sich auf dem Dachboden des Alten Rathauses in Oldenburg befanden, wissenschaftlich erschloss und auswertete. Die Forschungen Kohls über die Oldenburger Stadtgeschichte waren vornehmlich populärwissenschaftlich ausgerichtet; mithin veröffentlichte Kohl häufig in Zeitungen der Region.

Der Name Lappan ist heute die volkstümliche Bezeichnung für den Kirchturm des Heiligengeisthospitals. Das Hospital wurde in der Mitte des 14. Jahrhunderts errichtet (Buchstabe C auf der Graphik). Diesem Hospital war eine Kapelle angeschlossen (B).

Zwischen dem 1467/68 errichteten Turm (D) und der Kapelle (B), die man nach der Reformation "Alte Kirche" nannte, wurde vor 1598 ein Anbau (A) errichtet, der Turm und Kirchenschiff miteinander verband. Dieser Anbau wurde gleichsam "angeflickt" bzw. im damaligen Oldenburger Platt "anlappt". Daraus entwickelte sich die Bezeichnung "Lappan", die später auf den Turm (D) der Heiligengeistkirche übertragen wurde.

Die Kirche wurde im Zuge der Reformation profaniert und – wie so viele andere Gebäude – 1676 beim Oldenburger Stadtbrand zerstört. Ihr Turm blieb erhalten, wenn auch schwer beschädigt, und wurde rasch wiederaufgebaut. Im Jahre 1709 erhielt er ein haubenförmiges Dach mit kegelförmiger Spitze, wie wir es heute kennen.

Das Regionalbuch ist auch digital auf der Homepage der LBO verfügbar.

2023

Dezember 2023:

In diesem Monat wird ausgestellt:

In diesem Monat wird ausgestellt:

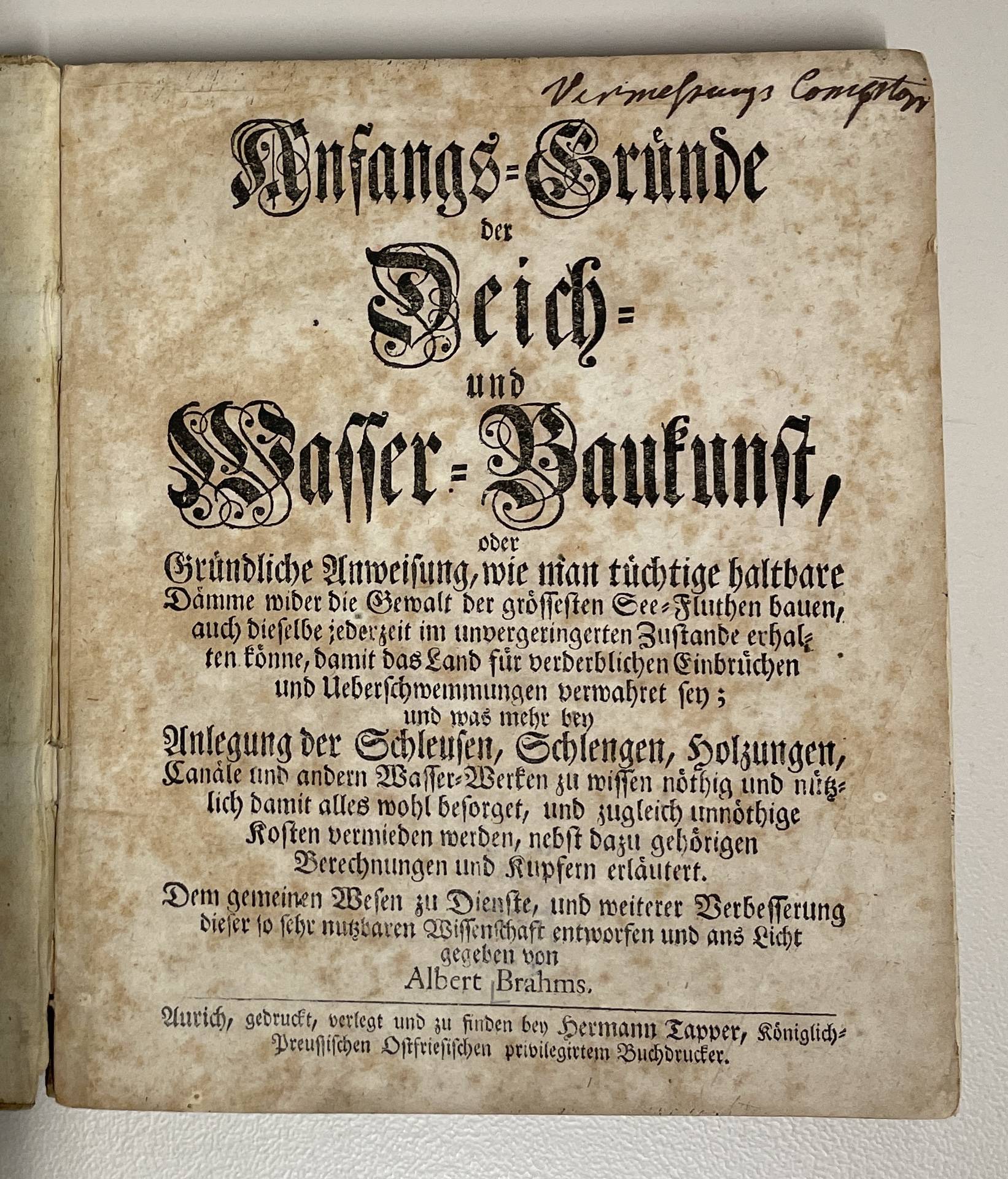

Anfangs-Gründe der Deich- und Wasser-Baukunst, oder Gründliche Anweisung, wie man tüchtige haltbare Dämme wider die Gewalt der grössesten See-Fluthen bauen, auch dieselbe jederzeit im unvergeringerten Zustande erhalten könne […] nebst dazu gehörigen Berechnungen und Kupfern erläutert / Dem gemeinen Wesen zu Dienste, und weiterer Verbesserung dieser so sehr nutzbaren Wissenschaft entworfen und ans Licht gegeben von Albert Brahms, Theil 1 .

Aurich : Tapper, 1754.

"Kein Deich, kein Land, kein Leben" war der Wahlspruch des Deichbaumeisters Albert Brahms (1692-1758) aus Sanderahm (heute zu Sande). Die Weihnachtsflut von 1717, der zahlreiche Menschenleben zum Opfer fielen und die den gesamten Verlauf der Küstenlinie Nordwestdeutschlands nachhaltig veränderte, prägte auch den Werdegang von Albert Brahms. Er musste als Fünfundzwanzigjähriger mitansehen, wie der Blanke Hans in seiner Umgebung wütete. Von seinem Vater eigentlich als Hoferbe vorgesehen, sah er sich durch den Eindruck der Weihnachtsflut veranlasst, sich fortan mit dem Deichbau und dem Küstenschutz zu beschäftigen.

Als Produkt seiner umfangreichen Studien in allen Disziplinen, die mit dem Deichbau zusammenhängen (als da sind Arithmetik, Geometrie, Ökonomie, Mechanik, Statik, Hydraulik und weitere) erschien zuerst 1754 das Werk "Anfangs-Gründe der Deich- und Wasser-Baukunst", das sich mit allen Aspekten des Deichbaus auseinandersetzt. Es kann als erstes Fachbuch des Küsteningenieurwesens gelten und hat in vielen Teilen bis heute nichts an Aktualität eingebüßt – viele Einschätzungen von Brahms konnten mit den heute zur Verfügung stehenden Messmethoden bestätigt werden.

Albert Brahms wurde 1718 Deichrichter in Sande und setzte in seiner Einflusssphäre die Erhöhung der Deiche von acht auf elf Fuß sowie eine Verdickung derselben durch. Zudem machte er sich dafür stark, dass das Deichprofil seeseitig konvex anstatt konkav geformt sein sollte. In den 1950er Jahren wurden Modellversuche durchgeführt, die die Überlegenheit der konvexen Deichform bestätigen.

Der Werktitel "Anfangs-Gründe der Deich- und Wasser-Baukunst" macht den Anspruch des Verfassers deutlich: "Anfangsgründe" ist eine Lehnübersetzung des Lateinischen "Elementa" bzw. des griechischen στοιχεῖα – damit wird direkt auf die "Elemente" des Euklid verwiesen, also des grundlegenden Werks der Geometrie aus der Antike. Da Brahms’ "Anfangs-Gründe" richtungweisend für ihr Metier in den nächsten Jahrhunderten waren, wurde der Autor seinem Anspruch durchaus gerecht.

Dass die Geometrie so etwas wie die Grundlage für die Deichbaukunst bildet, ist jedem Leser von Storms Schimmelreiter bekannt, dessen Hauptfigur Hauke Haien sich seine Deichbaukenntnisse anhand einer niederländischen Ausgabe von Euklids Elementen aneignete. Insofern geht nicht fehl, wer Albert Brahms als "Euklid der Deichbaukunst" bezeichnet.

Seine Leistungen auf theoretischem wie auf praktischem Gebiet verliehen Albert Brahms einen ausgezeichneten Ruf sowohl in seiner friesischen Heimat als auch darüber hinaus. Allerdings rief seine Position auch Missgunst hervor; insbesondere die reichen Grundbesitzer, die die Hauptlast der von Brahms geforderten Deichbaumaßnahmen zu tragen hatten, versuchten, gegen ihn zu intrigieren. Resigniert bat er 1750 um seine Entlassung als Deichrichter, der – mit zusätzlichem Hinweis auf Alter und Krankheit – zwei Jahre später stattgegeben wurde. Brahms starb sechs Jahre später.

Der Titel ist als Digitalisat der Bayerischen Staatsbibliothek auch online verfügbar.

Weiterführende Literatur (Auswahl):

- Friedl, Hans: Albert Brahms, in: Biographisches Handbuch zur Geschichte des Landes Oldenburg, Oldenburg 1992, S. 92.

- Hafemann, Klaus: Albert Brahms 1692-1758. Ein Leben für die Deiche. Jeverländischer Deichrichter, Begründer des Küsteningenieurwesens, Neustadtgödens 1987 (2. Aufl. 1992)

- Jakubowski-Tiessen, Manfred: Sturmflut 1717. Die Bewältigung einer Naturkatastrophe in der Frühen Neuzeit (Ancien Régime, Aufklärung und Revolution, Bd. 24), München 1992.

- Luck, Günter; Niemeyer, Heinz Dieter: Albert Brahms und die Orkanflut von 1717, in: Die Küste 35 (1980), S. 205-221.

- Peters, Klaas-Heinrich: Johann Friderich Jansen, Albert Brahms, Anton Günther von Münnich und die Weihnachtsflut von 1717, in: Nachrichten des Marschenrates 55 (2018), S. 69-76.

November 2023:

In diesem Monat wird ausgestellt:

In diesem Monat wird ausgestellt:

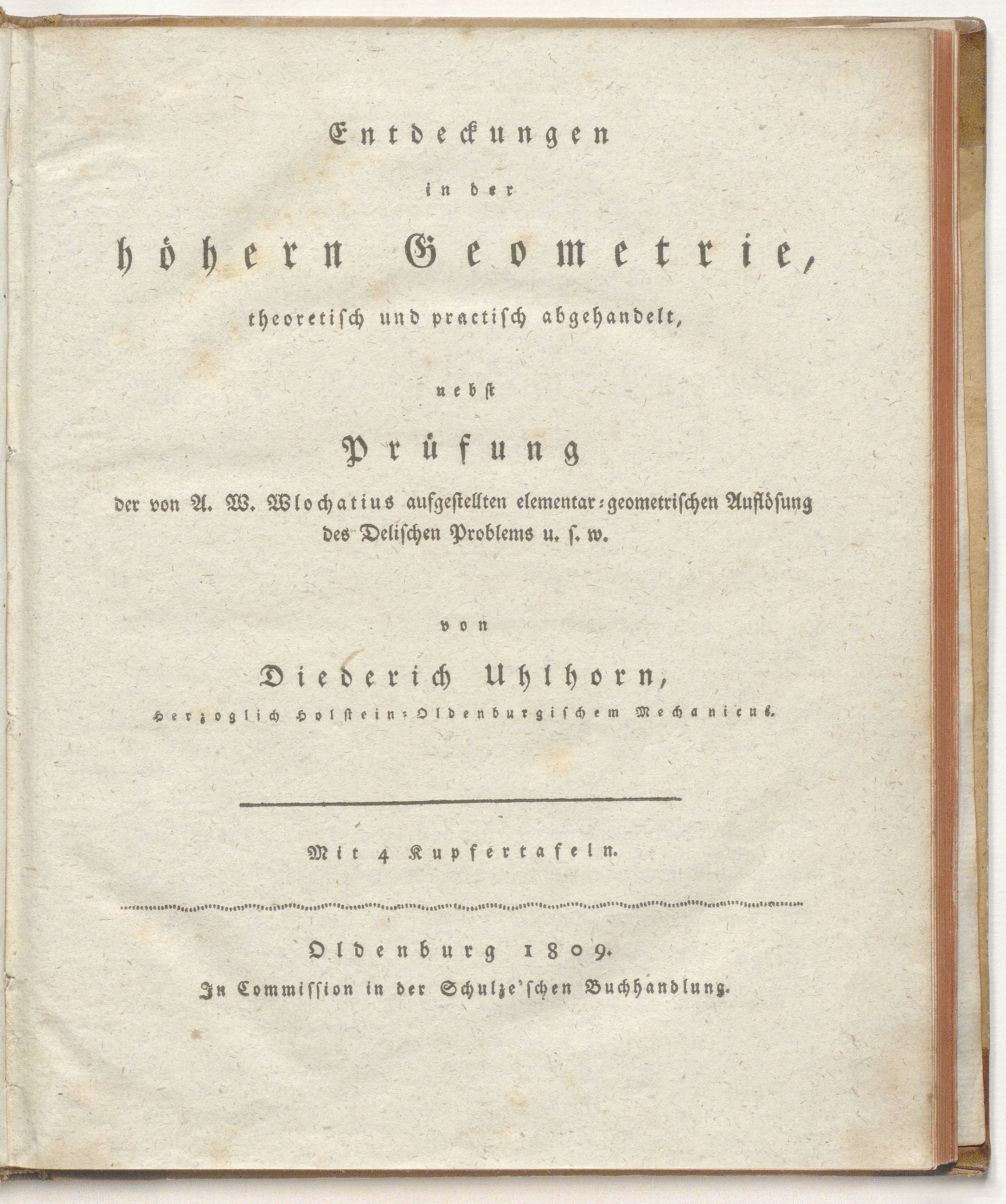

Entdeckungen in der höhern Geometrie, theoretisch und practisch abgehandelt,

nebst Prüfung der von A. W. Wlochatius aufgestellten elementar-geometrischen Auflösung des Delischen Problems

Mit 4 Kupfertafeln / von Diederich Uhlhorn, Herzoglich Holstein-Oldeburgischem Mechanicus

Oldenburg : In Commission in der Schulze'schen Buchhandlung, 1809

XII, 153 Seiten, Bildtafeln. - 8°

LBO: PHIL II 3 124

Died(e)rich Uhlhorn (1764-1837) war Sohn eines Tischlers aus Bockhorn und eignete sich umfassende Kenntnisse der Mathematik und Physik autodidaktisch an. Mit diesen Kenntnissen ausgestattet, stellte er einige Jahre physikalische Instrumente in seinem Heimatort her. Sein Ruf drang bis an den herzoglichen Hof, von welchem er schließlich mit einem Gehalt bedacht wurde, das ihm ermöglichte, seine physikalischen Forschungen zu intensivieren. Sein Hauptinteresse galt der Konstruktion von Arbeitsmaschinen, also solcher Instrumente, die für die industrielle Produktion von Konsumgütern nötig waren: So z.B. konstruierte Uhlhorn eine Tabakschneide-, Wollkratz-, Spinn- und Tuchschermaschine. Aufgrund der besseren Vertriebs- und Absatzmöglichkeiten am Niederrhein gründete er 1810 eine Baumwollspinnerei in Grevenbroich. Ein Jahr zuvor, also noch zu seiner Oldenburger Zeit, veröffentlichte er das Buch "Entdeckungen in der höhern Geometrie", in dem er sich mit verschiedenen geometrischen Kurven, also den theoretischen Grundlagen des Maschinenbaus auseinandersetzte. Zeitgenössische Rezensenten bescheinigen dem Werk Scharfsinn und Deutlichkeit der Darstellung.

Der Titel steht auch als Digitalisat der TIB Hannover online zur Verfügung.

Weiterführende Literatur (Auswahl):

- Benad-Wagenhoff, Volker; Schneider, Konrad: "... dieser unerschöpfliche, seltene Mann ..." Diedrich Uhlhorn und die moderne Münztechnik, Grevenbroich 2009.

- Friedl, Hans: Diedrich Uhlhorn, in: Biographisches Handbuch zur Geschichte des Landes Oldenburg, Oldenburg 1992, S. 762 f.

- Pape, Bodo von: Die Großen Probleme der Antike II. Von Vieta bis Uhlhorn, Norderstedt 2022.

Oktober 2023:

In diesem Monat wird ausgestellt:

In diesem Monat wird ausgestellt:

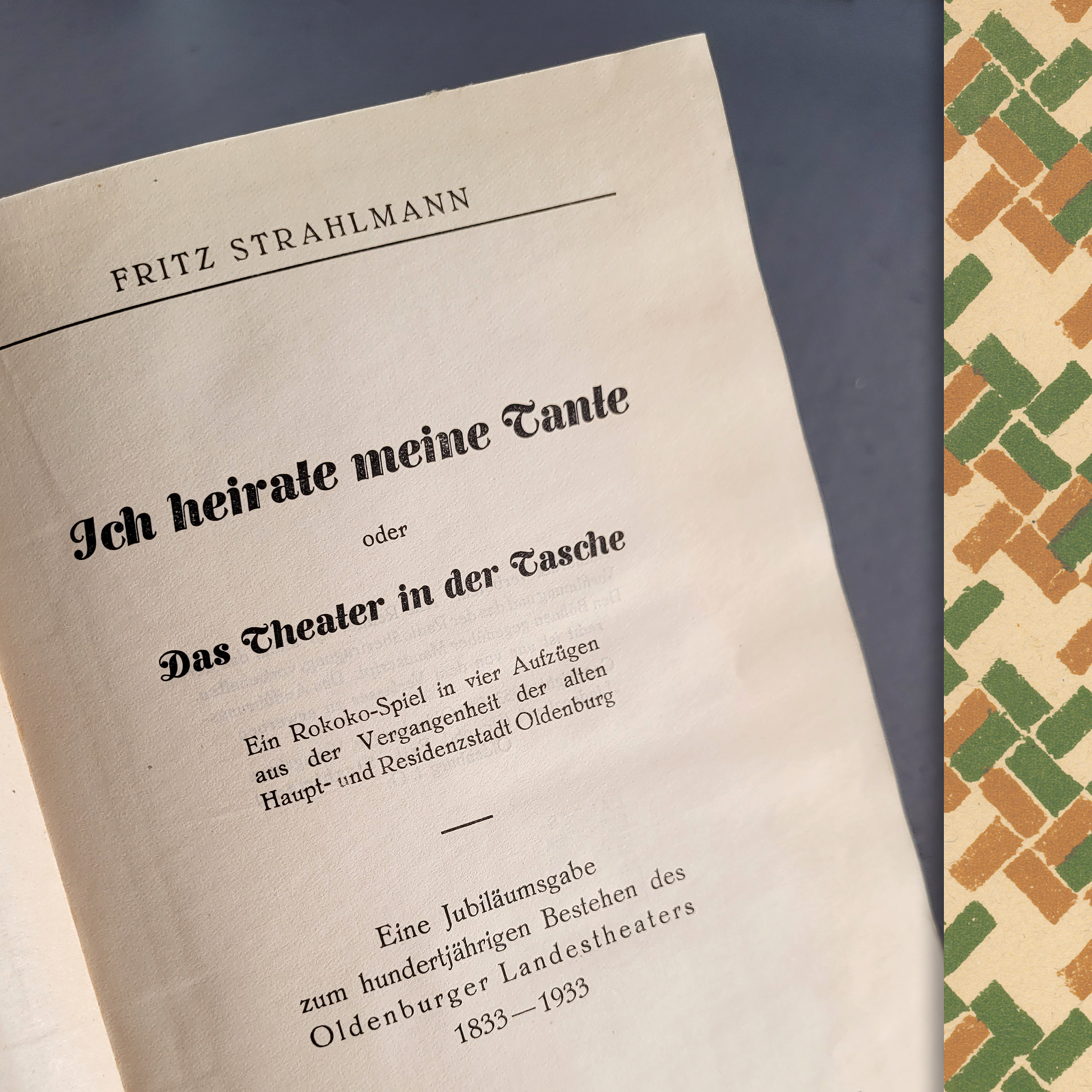

Ich heirate meine Tante oder Das Theater in der Tasche :

ein Rokoko-Spiel in vier Aufzügen

aus der Vergangenheit der alten Haupt- und Residenzstadt Oldenburg ;

eine Jubiläumsgabe zum 100jährigen Bestehen des Oldenburger Landestheaters 1833-1933

von Fritz Strahlmann.

Oldenburg : Oldenburger Verlagshaus "Lindenallee", 1933

79 Seiten.

LBO: 22-8074

Im Jahre 1933 konnte das Oldenburgische Staatstheater das hundertste Jubiläum seines Bestehens feiern. Der Wildeshauser Schriftsteller und Heimatkundler Dr. Fritz Strahlmann (1887-1955) nahm dieses Jubiläum zum Anlass, dem Theater ein selbstverfasstes Lustspiel mit dem originellen Titel "Ich heirate meine Tante oder Das Theater in der Tasche" anzubieten. Darin werden – der Doppeltitel legt es nahe – zwei Handlungsstränge elegant miteinander verwoben, die beide einen historisch verbürgten Kern haben: zum einen die Hochzeit des Oldenburger Gelehrten Gerhard Anton von Halem (1752-1819) mit dessen Stieftante; zum anderen die Theaterambitionen des Oldenburger Friseurs und Perückenmachers Johann Christian Peter Paulsen (1752-1808). Beide Ereignisse datieren auf das Jahr 1781.

Der Heirat von Halems war ein glückliches Ende beschieden – aufgrund der partiellen Blutsverwandtschaft der Eheleute musste eine Dispens eingeholt werden, die gewährt wurde. Die Einrichtung eines Theaters in Oldenburg ließ allerdings noch über ein halbes Jahrhundert auf sich warten – vorerst hielt man Theatervorstellungen für eine Störung der öffentlichen Ordnung. Gerhard Anton von Halem gilt als einer der vornehmsten Vertreter der literarischen Aufklärung in Oldenburg und verfasste auch einige Dramen im Zeichen dieser Geistesströmung, erlebte aber deren sichtbarstes Zeichen, die Gründung des Theaters, nicht mehr. Durch die Ausnutzung des Zufalls, dass der erste Versuch der Theatergründung in Oldenburg auf dasselbe Jahr fiel, in dem von Halem heiratete, konnte Strahlmann in seiner Komödie einen Zusammenhang zwischen dem berühmten Autor und der gefeierten Spielstätte herstellen.

Da sich die politische Situation in Deutschland im hundertsten Jubiläumsjahr des Staatstheaters bekanntermaßen zum Schlechten gewandelt hatte, wurde das Theaterstück Strahlmanns nicht öffentlich aufgeführt. Wahrscheinlich entsprach bereits der Titel nicht den Moralvorstellungen der neuen Machthaber; zudem weigerte sich Strahlmann, ein klares Bekenntnis zu ihnen zu leisten und konnte fortan, wenn überhaupt, nur unter großen Schwierigkeiten weiterhin schriftstellerisch tätig sein.

Die Theaterambitionen des Oldenburger Friseurs und Perückenmachers Johann Christian Peter Paulsen werden wie erwähnt zum ersten Mal im Jahr 1781 aktenkundig, indem der Magistrat der Stadt Oldenburg es sich verbittet, dass jener öffentliche Theatervorstellungen unter freiem Himmel durchführt. Fünf Jahre später verfasst derselbe eine Programmschrift zur Einrichtung eines "stehenden Theaters" in Oldenburg unter dem Titel: "Ueber die Möglichkeit der stehenden Bühnen in kleinen Städten, in Rücksicht auf die Stadt Oldenburg". Freimütig bekennt er darin: "Auch für uns ist die Sonne der Aufklärung erschienen. Ihre Strahlen haben auch unsere Seelen empfänglich für das Schöne gemacht." – womit klar ist, wie Paulsen seine Ambitionen einordnet.

In Strahlmanns Theaterstück erhält auch eine an Paulsen angelehnte Figur eine Rolle, der – im engen Sinne achronologischerweise – zum Teil Worte aus dem Theaterpamphlet in den Mund gelegt werden. Wenngleich Strahlmanns Theaterstück zumindest grundlegend auf wahren historischen Begebenheiten beruht, leidet darunter nicht der Humor: Strahlmann bedient sich gängiger Lustspielklischees, wenn er beispielsweise eine Dreifachhochzeit als Finale konzipiert oder den Spruch aus dem Titel "Ich heirate meine Tante" am Ende der ersten drei von insgesamt vier Akten wiederholt. Der zweite Teil des Titels, "das Theater in der Tasche" bezieht sich vordergründig auf das erwähnte Vorhaben Paulsens und im übertragenen Sinne auf die Turbulenzen, die von Halem bei der Einholung der Dispens für seine Hochzeit erdulden musste. Diese waren sowohl im Theaterstück als auch in der Wirklichkeit in der Tat groß, berief sich doch das Oldenburgische Konsistorium auf das „mosaische Gesetz“, das Ehen unter Verwandten verbot. Gerhard Anton von Halem ließ seine Beziehungen spielen und verfasste einen Bittbrief an den Preußenkönig Friedrich II. (1712-1786), der sich auf die Seite des Heiratswilligen stellte. Ebenso urteilten Gutachten der theologischen Fakultäten der Universitäten Göttingen (die Universität der Aufklärung schlechthin) und Kiel, woraufhin sich das herzogliche Konsistorium schließlich umstimmen ließ und von Halem die Dispens erteilte. Den Originaltext der Briefe und Gutachten, die in diesem Zusammenhang entstanden sind, lässt Strahlmann ebenfalls in den Theatertext einfließen.

Weiterführende Literatur:

- Hilgendorff, Wilhelm: Theatralisches Leben in Oldenburg vor dem Gründungsjahr 1833, in: Schmidt, Heinrich (Hrsg.): Hoftheater, Landestheater, Staatstheater. Beiträge zur Geschichte des oldenburgischen Theaters 1833-1983, Oldenburg 1983, S. 11-17.

- Paulsen, Johannes Christian Peter: Ueber die Möglichkeit der stehenden Bühnen in kleinen Städten in Rücksicht auf die Stadt Oldenburg, Oldenburg 1786.

- Strahlmann, Berend: Fritz Gustav Strahlmann, in: Biographisches Handbuch zur Geschichte des Landes Oldenburg, Oldenburg 1992, S. 712 f.

September 2023:

Die deutschen Fayencen des 17. und 18. Jahrhunderts

Die deutschen Fayencen des 17. und 18. Jahrhunderts

mit 442 Abbildungen / von O. Riesebieter

Leipzig : Klinkhardt & Biermann, 1921

415, 55 Seiten. : Illustrationen, Karten.

LBO: TE VII 5 65

Porzellan konnten die Europäer ein halbes Jahrtausend lang nur aus seinem Herkunftsland importieren, bis sich zu Beginn des 18. Jahrhunderts am sächsischen Hofe dessen "Neuentdeckung" ereignete. Doch auch nach diesem Zeitpunkt galt für irdenes Geschirr: Es ist nicht alles "weißes Gold", was glänzt. Bevor Johann Friedrich Böttger 1708 die erstmalige Herstellung von Porzellan auf europäischem Boden gelang, versuchte man dem kostbaren Steingut zumindest optisch nahezukommen. Ein Produkt dieser Versuche war die sogenannte Fayence, die aus gebranntem Ton bestand, der mit einer Zinnoxidglasur überzogen wurde. Auch nach 1708 hatten Gebrauchs- und Ziergegenstände aus diesem Material auf dem europäischen Markt ihre Bedeutung nicht eingebüßt, da Porzellan noch lange Zeit nach seiner "Neuentdeckung" ein überaus kostbares Material war.

Aufgrund von Tonvorkommen im Gebiet um Sillenstede (heute Landkreis Friesland) wurde Mitte des 18. Jahrhunderts für einige Jahre ein Produktionsstandort für Fayence in Jever eingerichtet. Produkte vornehmlich aus diesem Standort bildeten den Grundstock der Fayence-Privatsammlung des Oldenburger Juristen Otto Riesebieter (1865-1941). Ausgehend von dieser Sammlung, entfaltete Riesebieter zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine rege Publikationstätigkeit auf dem Gebiet der Fayenceforschung. Die Krönung dieser Tätigkeit bildet zweifelsohne das Werk „Die deutschen Fayencen des 17. und 18. Jahrhunderts“ aus dem Jahre 1921 – das „Regionalbuch des Monats“ für September 2023.

Otto Riesebieter bereitete sein umfassendes Werk in Gestalt mehrerer kleinerer Publikationen vor, als deren wichtigste zumindest für die hiesige Region die Monographie "Beiträge zur Geschichte der Fayence-Fabrikation in Jeverland und Ostfriesland" aus dem Jahre 1908 gelten kann und die mit einigen Veränderungen als ein Kapitel im einschlägigen Werk Eingang gefunden hat. Ein Kapitel unter vielen, denn dem Fayence-Produktionsstandort Jever war indes keine lange Blüte beschieden: Im Jahre 1760 eingerichtet, schlossen sich dessen Pforten bereits sechzehn Jahre später aufgrund mangelnder Rentabilität, die mehrere Ursachen hatte: Der Sillensteder Ton eignete sich nicht in Reinform als Rohstoff für Fayence, sodass Ton aus anderen Regionen importiert werden musste. Die im Vergleich zum Porzellan minderwertige Fayence ließ nur geringe Gewinnmargen zu. Gleichzeitig herrschte ein struktureller Arbeitskräftemangel, wodurch der anfänglich hohen Nachfrage kein entsprechendes Angebot gegenübergestellt werden konnte. Aufgrund des vorherrschenden Merkantilismus standen dem Absatz der Jeveraner Fayencen in angrenzende Territorien hohe zollrechtliche Hürden entgegen, wenn er nicht überhaupt untersagt war.

Die Sammlertätigkeit Riesebieters fand im Jahre 1927 gar Eingang in die Kunstgeschichte, indem der Münchner Künstler Walter Schulz-Matan (1889-1965) ihn in seinem Gemälde "Der Fayencesammler" verewigte. Es zeigt Riesebieter in dessen Wohnzimmer, umringt von seinen Sammelobjekten. Sein Gesicht verschwindet gleichsam hinter den zahlreich abgebildeten Stücken. Durch seine Sammlertätigkeit gewann Riesebieter schnell Einfluss innerhalb des Oldenburgischen Kunstgewerbevereins und wurde 1915 kommissarischer Leiter des Oldenburger Kunstgewerbemuseums.

Das Regionalbuch ist auch online als Digitalisat der SLUB Dresden unter folgender Adresse verfügbar:

http://digital.slub-dresden.de/id480535434

(externer Link)

Weiterführende Literatur (Auswahl):

- Fissen, Karl: Jeversche Fayencen – Entstehung und Geltung. Ein jeversches Kunstgewerbe des 18. Jahrhunderts, Jever 1974.

- Jürgens, Juliane: "Dafeld-Servis und ander fein Guth." Anmerkungen zur Jeveraner Fayence-Manufaktur (1760-1776), in: Schmerenbeck, Peter (Hrsg.): Barocker Traum. Fayencen aus Zerbst und Jever. Begleitheft zur gleichnamigen Ausstellung im Schloßmuseum Jever vom 3. Oktober 1996 bis zum 15. Januar 1997 [...], Oldenburg 1996, S. 22-29.

- Reinbold, Michael: Staatsanwalt Riesebieter, die Museumsgesellschaft und das Kunstgewerbe, in: Festschrift Oldenburgische Museumsgesellschaft (Galerieverein) 1909-2009, Oldenburg 2009, S. 49-56

- Riesebieter, Otto: Beiträge zur Geschichte der Fayence-Fabrikation in Jeverland und Ostfriesland, Oldenburg 1908.

Juni 2023:

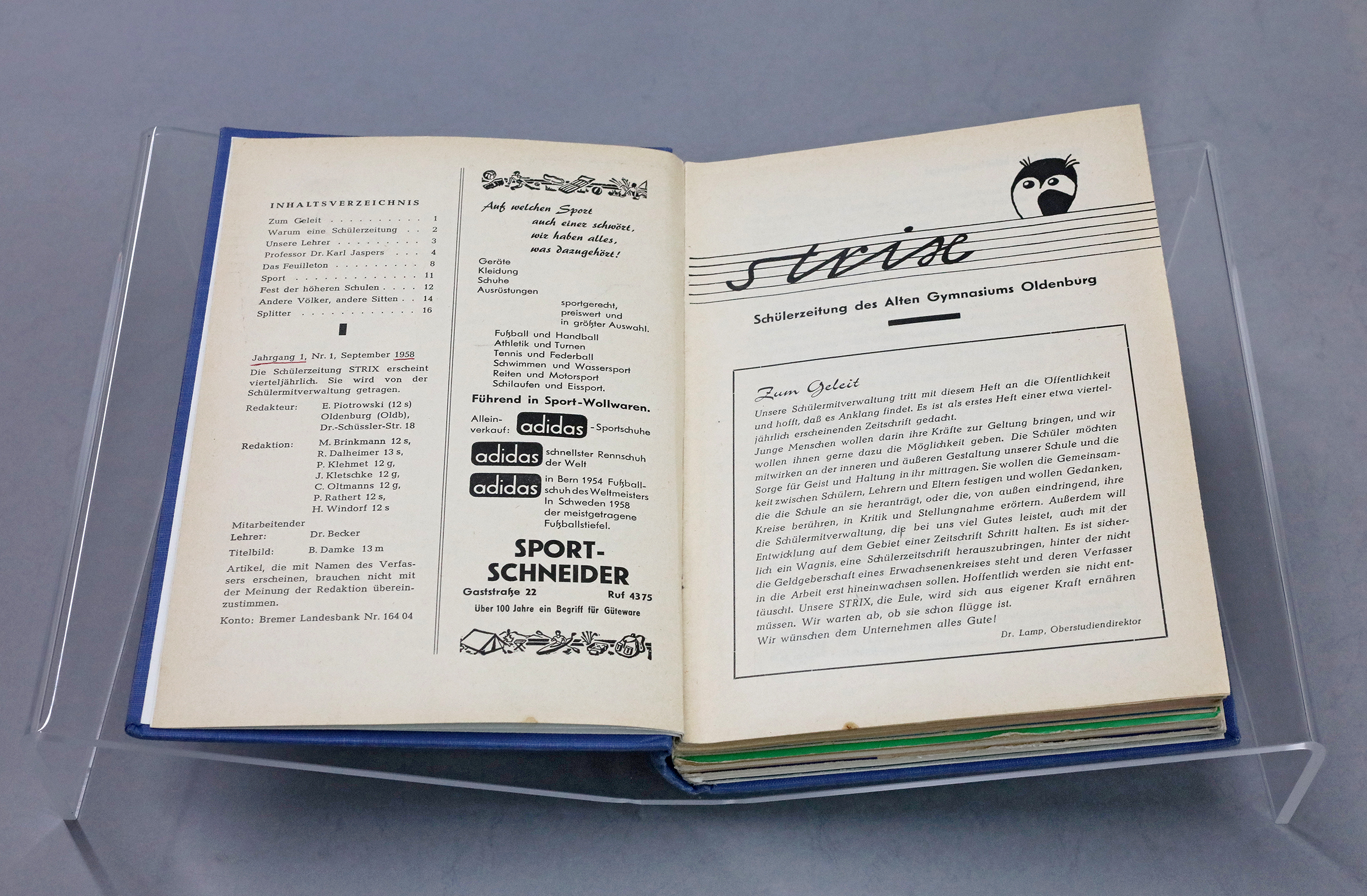

Strix : Schülerzeitung des Alten Gymnasiums

Strix : Schülerzeitung des Alten Gymnasiums

Oldenburg : Altes Gymnasium, 1958-1971

Der Philosoph und Psychologe Karl Jaspers muss wohl als einer der berühmtesten Oldenburger des 20. Jahrhunderts gelten. Seine Beiträge zur Existenzphilosophie, aber auch zu historischen und politischen Fragen seiner Zeit besitzen schlechterdings Weltgeltung.

Seiner Geburtsstadt Oldenburg indes kehrte Karl Jaspers bereits kurz nach seinem Abitur den Rücken. Seine Leistungen auf dem Gebiet der Philosophie vollbrachte er vor allem während seiner Lehrtätigkeit an den Universitäten Heidelberg und Basel, wo er 1969 starb. Außer in seinen kurzen autobiographischen Texten findet sich wenig Bezug zum Oldenburger Land in seinem Werk. Eine prominente Ausnahme bildet ein Aufsatz, den Jaspers auf Bitten der Redaktion der "Strix", der Schülerzeitung des Alten Gymnasiums Oldenburg, für deren erste Nummer verfasste. Anlässlich der Verleihung der Ehrenbürgerwürde der Stadt Oldenburg an Karl Jaspers vor 60 Jahren ist die Schülerzeitung "Strix" das Regionalbuch des Monats Juni. "Strix", lateinisch für Eule, hatte es sich auf die Fahnen geschrieben, Schülern eine Möglichkeit zu geben, "ihre Kräfte zur Geltung zu bringen" - so stellt es das Vorwort zur ersten Nummer vom September 1958 dar.

Karl Jaspers beschäftigt sich in seinem Aufsatz mit dem Freiheitsbegriff, mit dem er sich bereits in seiner kurz zuvor veröffentlichten Schrift "Wahrheit, Freiheit und Friede" auseinandergesetzt hat. Dort konstatiert er, dass wirkliche Freiheit "nur durch bewußte Umkehr der politischen Denkungsart" gewonnen werden könne – also eine Umkehr im Sinne einer Abkehr von obrigkeitsstaatlichen Vorstellungen aus der Zeit vor 1949.

In seinem Aufsatz spezifiziert Jaspers den Freiheitsbegriff vor dem Hintergrund der gymnasialen Bildung, deren Aufgabe es sei, mündige Staatsbürger heranzubilden. Dies gelinge aber, so Jaspers, nur durch Autorität - ein zumindest nach heutigem Verständnis durchaus hinterfragbarer Begriff. Jaspers schreibt allerdings nicht nur Personen, sondern auch der "Überlieferung", also im Wesentlichen den im Unterricht behandelten Texten, Autorität zu. Persönliche Autorität des Lehrers komme laut Jaspers allerdings lediglich als so etwas wie natürliche Autorität in Frage, die in der kompetenten Lehrkraft "ohne Gewaltsamkeit in stiller Unwiderstehlichkeit" wirke, so Jaspers.

Jaspers schreibt seinen Aufsatz ohne Kenntnis der tatsächlichen Verhältnisse seiner ehemaligen Schule. So wirft er von sich aus die Frage nach den Mitgestaltungsmöglichkeiten der Schülervertretung auf und setzt ihnen nach seiner Vorstellung jedoch aus heutiger Sicht enge Grenzen: Sie soll sich seiner Ansicht nach "nur auf das beziehen, worüber der Schüler ein selbständiges Urteil gewinnen kann: etwa auf Schulausflüge, Arbeitsmethoden, Freizeit, Sammlungen und vieles andere, worin die freie Initiative der Schüler zur Sache selbst gehört." Bei allem, was darüber hinausgeht, also vor allem die Unterrichtsgestaltung, verweist Jaspers wiederum auf die Autorität des Lehrers und der "Überlieferung".

Diese aus heutiger Sicht wenig aufgeregte Vorstellung über die Mitsprache der Schülerschaft schlug in den späten Fünfzigerjahren hohe Wellen. Die Strix-Redaktion ahnte bereits das aufrührerische Potential von Jaspers' Aufsatz und vermutete, dass er "zur Diskussion anregen" werde. Bedauerlicherweise blieb es nicht bei Diskussionen. Stattdessen begannen einige Lehrer des Alten Gymnasiums, Protestkundgebungen gegen die Schülerzeitung abzuhalten. Auf Argumentation ließ man sich nicht ein und setzte stattdessen Kritik von Schülerseite jedweder Art einem Generalverdacht aus. Hiervon berichtet ein sogenannter "Leidartikel" (sic!), welcher der zweiten Nummer der "Strix" vorangestellt ist.

Im Nachhinein erscheint die Kontroverse um die erste Nummer der Schülerzeitung "Strix" als Vorbote der Ereignisse, die etwa ein Jahrzehnt später die Bildungslandschaft in der Bundesrepublik und anderswo umkrempelten. Sie gemahnen uns, dass der Bildungsauftrag der Schule, mündige Demokraten heranzuziehen, hart erkämpft werden musste und auch nach Inkrafttreten des Grundgesetzes noch nicht sofort allenthalben umgesetzt werden konnte.

Mai 2023:

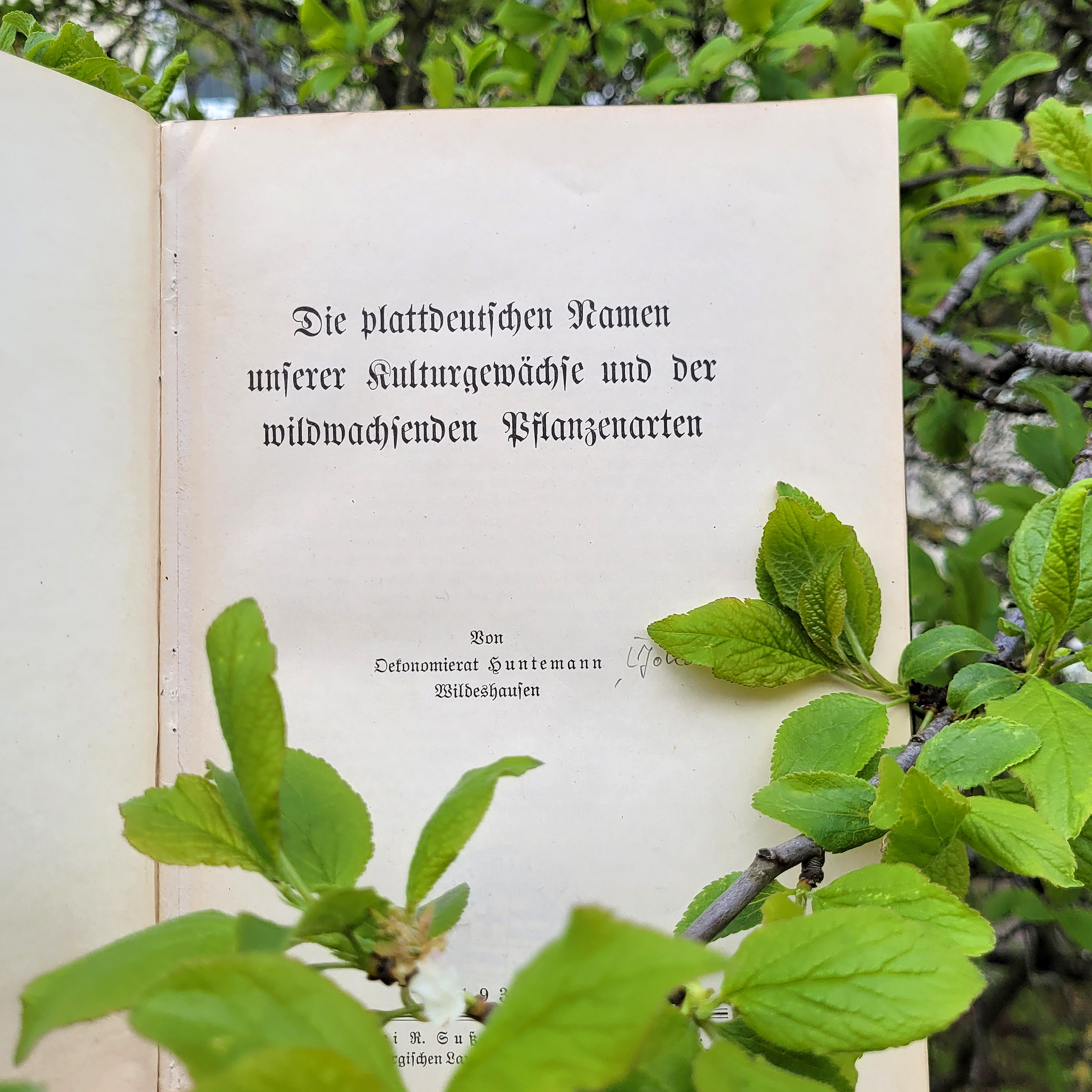

Die plattdeutschen Namen unserer Kulturgewächse und der wildwachsenden Pflanzenarten / von Oekonomierat Huntemann, Wildeshausen

Die plattdeutschen Namen unserer Kulturgewächse und der wildwachsenden Pflanzenarten / von Oekonomierat Huntemann, Wildeshausen

2. Auflage

Oldenburg i.O. : Verlag der Oldenburgischen Landwirtschaftskammer, 1931

145 Seiten

Johann Huntemann (1858-1934), genannt Jan, kam aus einer landwirtschaftlich geprägten Familie aus der Nähe von Delmenhorst. Er ergriff zunächst den Beruf des Volksschullehrers. In seiner Freizeit widmete er sich ausgiebigen Studien der heimischen Pflanzenwelt. Nach einigen Jahren Lehrertätigkeit entschloss er sich zu einem Berufswechsel und studierte Agrarwissenschaften. Er blieb der Lehrtätigkeit treu und wurde Leiter der 1894 neu gegründeten Landwirtschaftsschule Wildeshausen. Fachkenntnis, pädagogische Begabung und "urwüchsiger plattdeutscher Umgangston" (Hans Friedl) zeichnete seine dortige Tätigkeit aus. Bleibende Verdienste erwarb er sich mit seinem Buch "Die plattdeutschen Namen unserer Kulturgewächse und der wildwachsenden Arten". In diesem Buch konnte er seine botanische Fachkenntnis und seine muttersprachliche Kompetenz im Plattdeutschen ideal zusammenführen.

Huntemann veröffentlichte sein Nachschlagewerk zuerst 1911, worin die Pflanzennamen aus dem Oldenburger Land und der preußischen Provinz Hannover gesammelt wurden. Zwanzig Jahre später, 1931, erschien es in erweiterter Form in zweiter Auflage. Hierin wurde das gesamte plattdeutsche Sprachgebiet in die Bearbeitung einbezogen, wenngleich aufgrund der Größe des Sprachgebiets und der Vielfalt der Mundarten keine Vollständigkeit erreicht werden konnte.

Im Vorwort zur zweiten Auflage von 1931 ist von einem schnellen Absatz gleich nach Erscheinen der ersten Auflage die Rede. Denn das Nachschlagewerk hatte zum Zeitpunkt seines Erscheinens einen eminent praktischen Nutzen. Das Erscheinen von Huntemanns Buch fiel in die Zeit, in der chemische Dünge- und Unkrautvernichtungsmittel in die Landwirtschaft Einzug hielten. Um gerade letztere richtig einsetzen zu können, war es für die Landwirte unerlässlich zu wissen, welches Mittel gegen welche Pflanze eingesetzt werden konnte. Da Plattdeutsch in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts die vorherrschende Sprache in Norddeutschland war, zumal im landwirtschaftlichen Kontext, war ein plattdeutsches Pflanzennamenlexikon unbedingte Voraussetzung dafür, dass Landwirte Zugang zu modernen agrarökonomischen Methoden erlangen konnten.

Da in der heutigen Zeit das Plattdeutsche wie auch im ganz allgemeinen Sinne das Breitenwissen über die heimische Flora im Rückgang begriffen ist, dient das Werk "Die plattdeutschen Namen unserer Kulturgewächse und der wildwachsenden Pflanzenarten" heute vorrangig als Quelle für die niederdeutsche Sprachwissenschaft.

Das Regionalbuch für den Monat Mai wurde aufgrund des "Tages der Artenvielfalt" am 22. Mai gewählt. Der "Tag der Artenvielfalt" erinnert an die Unterzeichnung des internationalen "Übereinkommens über die biologische Vielfalt" (Convention on Biological Diversity, CBD) in Rio de Janeiro im Jahre 1992

April 2023:

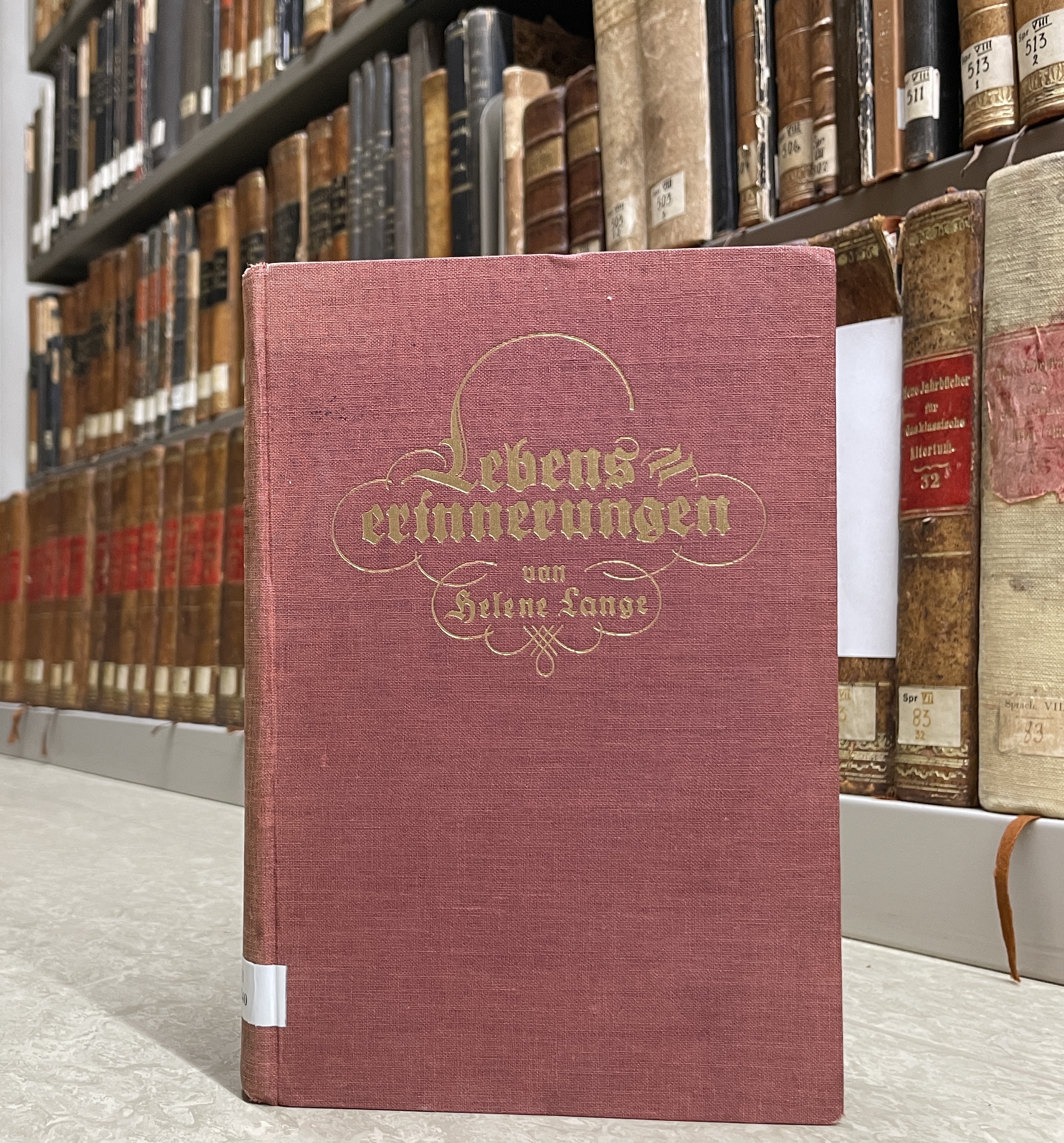

Lebenserinnerungen

Lebenserinnerungen

von Helene Lange

Berlin : Herbig, 1927

278 Seiten, Frontispiz.

"Es klingt so plausibel, daß, wenn ein tüchtiger Mann und eine wenig tüchtige Frau sich um eine Schulleitung bewerben, es doch richtig sei, den tüchtigen Mann zu nehmen. Nein, richtig ist, nach der tüchtigen Frau zu suchen. Es muss sie geben." (Helene Lange in der Zeitschrift "Die Frau", November 1920, zitiert nach: Helene Lange. "Die Zukunft ist uns noch alles schuldig" Oldenburg 1992, S. 49.)

Am 9. April 1848, also vor 175 Jahren, wurde in der Langen Straße die wohl berühmteste Tochter Oldenburgs geboren: Die Pädagogin und Frauenrechtlerin Helene Lange. Bereits im Kindesalter schmerzte sie der Umstand, dass ihren Brüdern allein aufgrund von deren Geschlecht bessere Bildungschancen als ihr selbst eröffnet waren. Sie ergriff den Beruf der Lehrerin an einer Mädchenschule - im späten 19. Jahrhundert der einzige Bildungsberuf, den Frauen ergreifen konnten. Sie engagierte sich publizistisch und fungierte als Herausgeberin der Zeitschrift "Die Frau", in der sie sich für die Verbesserung der Bildungschancen für Frauen eingesetzt hat. Sie trat in die linksliberale Deutsche Demokratische Partei (DDP) ein und wurde zur Zeit der Weimarer Republik Abgeordnete der Hamburgischen Bürgerschaft. Anlässlich ihres 80. Geburtstags 1928 wurde ihr das Ehrenbürgerrecht ihrer Heimatstadt zuteil - als bisher einziger Frau. Zwei Jahre später starb sie hochgeehrt in Berlin. In Oldenburg sind eine Straße und eine Schule nach ihr benannt. Auf dem Cäcilienplatz steht eine von Udo Reimann gestaltete Büste mit ihrem Antlitz. Zum Jubiläum sind die "Lebenserinnerungen" Helene Langes von 1927 das aktuelle Regionalbuch des Monats der Landesbibliothek Oldenburg.

Helene Lange ging bei ihrem Kampf um die Verbesserung der Bildungs- und Arbeitsbedingungen von Frauen zunächst von der Unterschiedlichkeit der Geschlechter aus und fand hierin das entscheidende Argument, das ihr zur Durchsetzung ihrer Ziele diente: Wenn Frauen aufgrund ihrer geschlechtsspezifischen Eigenschaften einen anderen, besseren Zugang zu Schülerinnen von Mädchenschulen hätten, dann müsste den Frauen auch umfassender Zugang zur Lehrerinnenbildung gewährt werden. Da beispielsweise in Preußen bis 1908 ein Universitätsstudium den Frauen generell verwehrt war, konnten Fächer, für deren Lehrbefugnis ein Universitätsstudium notwendig war, in der Oberstufe von Mädchengymnasien nur von Männern unterrichtet werden. Gleichwohl war ihr die volle staatsbürgerliche Gleichberechtigung der Geschlechter stets ein zentrales Anliegen ihres politischen Engagements.

Weiterführende Literatur (Auswahl):

- Kuhne, Stefanie: Helene Lange. Die Theorie der Geschlechterdifferenz im Denken einer gemäßigten bürgerlichen Frauenrechtlerin, Berlin 2007.

LBO: 10-6621 - Stadt Oldenburg, Kulturdezernat (Hrsg.): Helene Lange. "Die Zukunft ist uns noch alles schuldig" (Dokumentation zur Ausstellung vom 12.-13.4.1991 im Stadtmuseum Oldenburg), Oldenburg 1992.

LBO: 92-6411 - Schaser, Angelika: Helene Lange und Gertrud Bäumer. Eine politische Lebensgemeinschaft, Köln [u.a.] 2010.

LBO: 11-0364 - neu erschienen: Jellings, Sanne: Helenes Stimme. Roman, Hamburg 2023

LBO: 23-1397

März 2023:

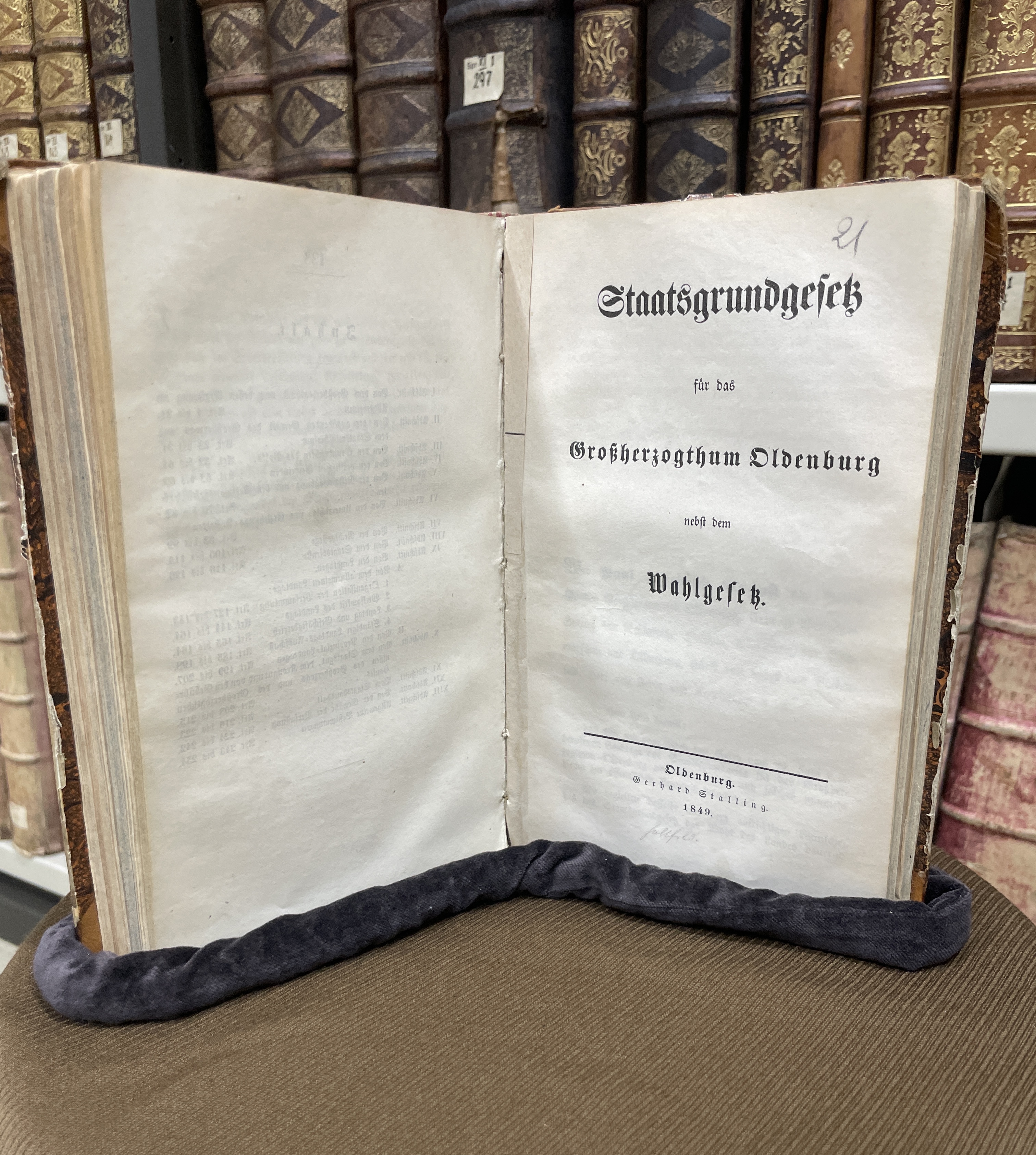

Staatsgrundgesetz für das Großherzogthum Oldenburg : nebst dem Wahlgesetz

Staatsgrundgesetz für das Großherzogthum Oldenburg : nebst dem Wahlgesetz

Oldenburg : Stalling, 1849

91 Seiten.

Im März 1848 herrschte in Deutschland Aufruhr - die sogenannte Märzrevolution fand statt. Sie war nicht die erste Revolution ihrer Art im 19. Jahrhundert. Aber die erste, die für das Land Oldenburg ein konkretes Ergebnis erbrachte: Eine geschriebene Verfassung - die erste ihrer Art im davor absolutistisch regierten Großherzogtum. Anlässlich des 175. Jubiläums der Märzrevolution ist das "Staatsgrundgesetz für das Großherzogthum Oldenburg" das Regionalbuch des Monats März 2023.

Barrikaden indes wie in den Metropolen wurden im Oldenburger Land nicht errichtet. Die "Revolution" bewegte sich hierzulande auf leiseren Pfoten - allerdings nicht ohne in Gestalt der ersten geschriebenen Verfassung ein nachhaltiges Ergebnis erreicht zu haben.

Die bürgerliche Revolution des Jahres 1848 setzte sich für einen - damals noch in weiter Ferne liegenden - deutschen Gesamtstaat und gegen einen zu großen Einfluss der deutschen Landesfürsten ein. Während sich die meisten Staaten des Deutschen Bundes nicht lange nach dem Wiener Kongress 1815, spätestens aber nach der Julirevolution 1830 eine Verfassung gegeben hatten, blieben neben den beiden Großmächten Österreich und Preußen nur noch die kleineren Fürstentümer Hessen-Homburg und Oldenburg als verfassungslose Staaten übrig. Dies ist insofern erklärungsbedürftig, als Artikel 13 der Bundesakte von 1815 vorsah, dass in den Mitgliedstaaten desselben eine "landständische Verfassung stattfinden" sollte. Bereits im Zuge der Revolution von 1830 waren im Oldenburger Land, vor allem innerhalb des Bürgertums der ehemaligen Residenzstadt Jever, Forderungen nach Einrichtung einer schriftlichen Verfassung gestellt worden. Diese Forderungen verhallten damals jedoch noch ungehört. Erst als andernorts wiederum Barrikaden errichtet wurden, ließ sich der Oldenburger Großherzog dazu durchringen, eine verfassunggebende Versammlung, bestehend aus 34 Delegierten, einzuberufen. Es bedurfte mehrerer Anläufe, begleitet von heftigen Debatten, bis der im September 1848 zuammengetretene "Vereinbarende Landtag" einen Verfassungsentwurf beschloss, der schließlich in das "Staatsgrundgesetz" vom 18. Februar 1849 mündete.

Freilich entsprach die erste Oldenburger Verfassung (einschließlich des Wahlgesetzes, das parallel dazu in Kraft trat) keineswegs den heutigen Vorstellungen von Demokratie: Das Wahlrecht war ans Einkommen der Wähler gebunden und schloss Besitzlose aus. Der Großherzog besaß ein Vetorecht gegenüber den Beschlüssen des Landtags und hatte die alleinige Exekutivgewalt inne, in deren Ausübung er nicht gegenüber dem Landtag verantwortlich war.

Dennoch kann die erste geschriebene Verfassung auf dem Boden Oldenburgs als erster Schritt in Richtung Rechtsstaatlichkeit und Demokratie gewertet werden, der ohne den Einsatz eines langsam erstarkenden aufgeklärten Bürgertums nicht möglich gewesen wäre.

Weiterführende Literatur:

- Eckhardt, Albrecht: Der konstitutionelle Staat, in: Ders./H. Schmidt: Geschichte des Landes Oldenburg, Oldenburg 1987, S. 333-402.

- Eisenhardt, Ulrich: Deutsche Rechtsgeschichte, München 42004, bes. S. 333-348.

- Wegmann-Fetsch, Monika: Die Revolution von 1848 im Großherzogtum Oldenburg (Oldenburger Studien, Bd. 10), Oldenburg 1974.

Februar 2023:

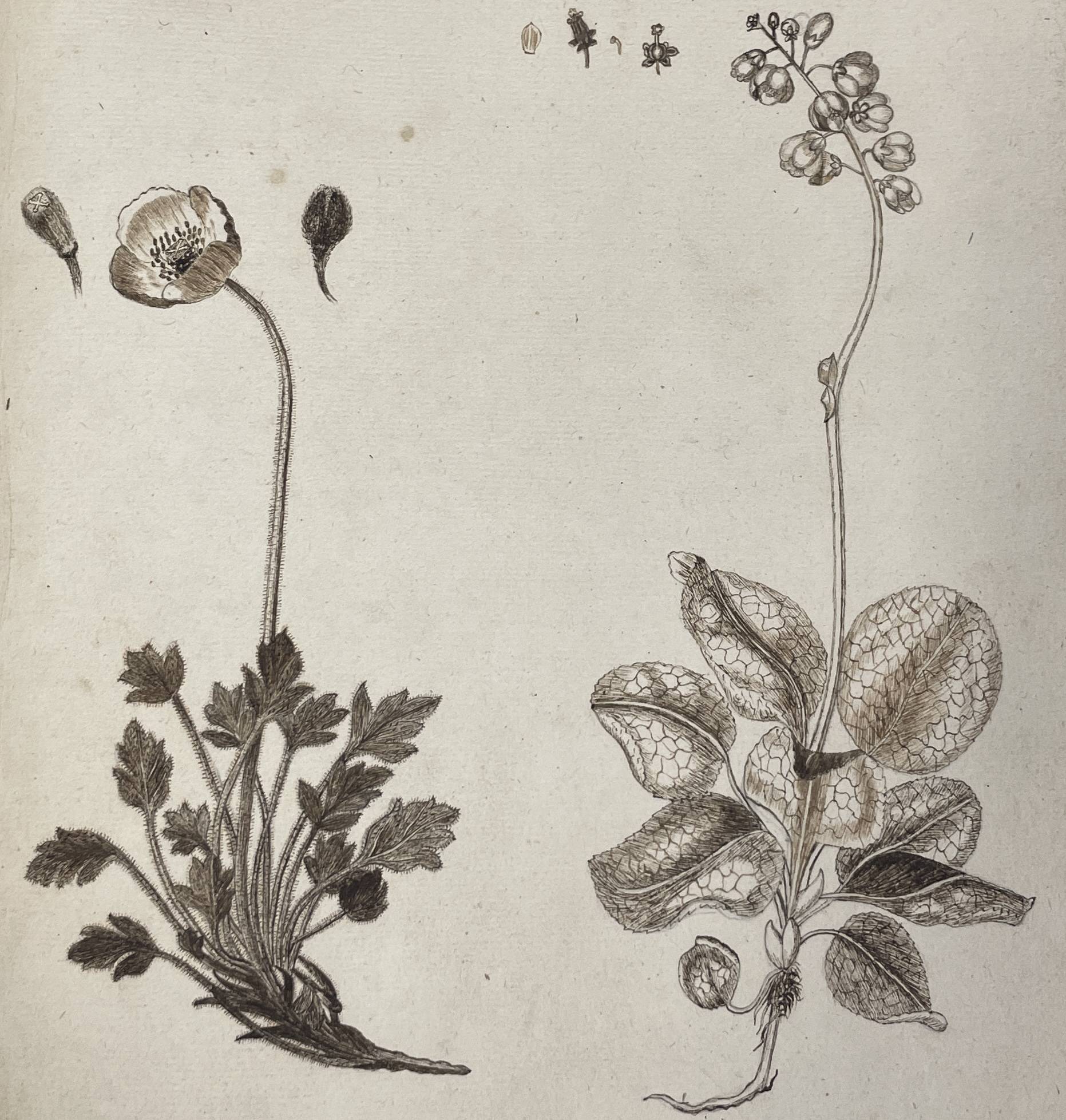

Flora Oldenburgica / Johann Friedrich Trentepohl.

Flora Oldenburgica / Johann Friedrich Trentepohl.

Drei handschriftliche Bände nebst einem Band mit Pflanzenzeichnungen

Oldenburg, ca. 1800.

LBO: CIM I 88 γγ 1-3 (Beschreibungsbände), CIM I 88 ιιι (Zeichnungsband)

Was haben Charles Darwin und Gregor Mendel gemeinsam? Beide waren im Brotberuf Geistliche und haben sich im Bereich der Naturwissenschaften bleibende Verdienste erworben. Zum Kreise der theologisch und naturwissenschaftlich Doppelbegabten zählt auch der gebürtige Oldenburger Johann Friedrich Trentepohl (1743-1806). Nach seinem Theologiestudium in Leipzig und anschließender Hauslehrertätigkeit war er für die meiste Zeit seines Lebens als Pastor in der Wesermarsch tätig, zuletzt in Oldenbrok. Neben seiner Pastorentätigkeit erforschte er die Pflanzenwelt seiner Umgebung. Eindrucksvolles Ergebnis seiner Forschung ist die "Flora Oldenburgica" - handschriftliche Aufzeichnungen über die heimische Pflanzenwelt in lateinischer Sprache. Anlässlich des 275. Geburtstages von Johann Friedrich Trentepohl am 17. Februar ist die "Flora Oldenburgica" das aktuelle Regionalbuch des Monats der Landesbibliothek Oldenburg.

Trentepohls bleibende Bedeutung für die regionale Naturwissenschaftsgeschichte liegt in der systematischen Beschreibung der Pflanzenwelt des Oldenburger Landes. Vor diesem Hintergrund wäre es nicht unangebracht, ihn als oldenburgischen Linné zu bezeichnen. Als Anerkennung seiner Leistungen trägt die Grünalgenart Trentepohlia seinen Namen.

Der Oldenburger Lehrer Karl Hagena übersetzte Trentepohls Aufzeichnungen einige Jahre nach dessen Tode als "Trentepohls Oldenburgische Flora zu Gebrauch für Schulen und beim Selbstunterricht" ins Deutsche. Damit sorgte er für die Verbreitung des Werks auch bei Gesellschaftsschichten, die der Gelehrtensprache Latein nicht mächtig waren. Da, wo sie ihm bekannt waren, ergänzte Hagena die Pflanzennamen mit plattdeutschen Bezeichnungen, was den Anspruch auf Erreichen breiter Bevölkerungsschichten unterstreicht.

Eine erweiterte Version der Flora Oldenburgica wurde Mitte des 19. Jahrhunderts von Rudolph Heinrich Kelp besorgt und befindet sich als Handschrift im Besitz der Landesbibliothek (Signatur: CIM I 88 AA). Sie ist als Digitalisat unter folgender Adresse verfügbar:

https://digital.lb-oldenburg.de/urn/urn:nbn:de:gbv:45:1-93875

Weiterführende Literatur:

- Becker, Carola: Johann Friedrich Trentepohl (1748-1806)

in: Dies. (Hrsg.): Begeisterung für die Vielfalt der Natur

Oldenburg 2014, S. 79-82. - Büsing, Wolfgang: Der botanisierende Pastor. Die Familie Trentepohl im Oldenburgischen

in: Der Oldenburgische Hauskalender oder Hausfreund 165 (1991), S. 65-68.

Januar 2023:

Historia tes Oldenburges / Heinrich Fortmann

Athen : Angelides, 1846

178 Seiten.

(griechische Übersetzung des "Abrisses der Oldenburgischen Geschichte bis auf unsere Zeit", zuerst Oldenburg 1836).

Wussten Sie, dass eine Oldenburgerin einmal Königin von Griechenland war? Amalie, Tochter des Oldenburger Großherzogs Paul Friedrich August, wurde durch Heirat mit König Otto I. aus dem Hause Wittelsbach im Jahre 1836 erste Königin des neuerrichteten Königreichs Griechenland. Sie war die Widmungsempfängerin des aktuellen Regionalbuchs des Monats. Es handelt sich um die griechische Übersetzung einer Geschichte Oldenburgs von Heinrich Fortmann aus dem Jahre 1836.

Die Liebe zu Griechenland, vor allem zu den kulturellen Errungenschaften der griechischen Antike, entsprach dem Zeitgeschmack des frühen 19. Jahrhunderts. Mit der Begeisterung für das kulturelle Erbe des Altertums – dem Philhellenismus – ging die von den europäischen Großmächten geförderte Befreiung Griechenlands von der osmanischen Herrschaft einher.

Die dynastischen Bezüge zwischen dem griechischen und dem oldenburgischen Herrscherhaus legten es nahe, den "Abriß der Oldenburgischen Geschichte bis auf unsere Zeit für den Bürger und Landmann" von Heinrich Fortmann ins Griechische zu übersetzen. Der Übersetzer, Chrestos Melingos, widmete sein Werk Königin Amalie. Die Landesbibliothek ist im Besitz eines Exemplars der "Historia tes Oldembourges" mit einem goldverzierten Prachteinband.

Der Titel von Fortmanns "Abriß der Oldenburgischen Geschichte bis auf unsere Zeit für den Bürger und Landmann" ist Programm: Nachdem bis in das 18. Jahrhundert hinein Geschichte kaum etwas anderes als Geschichte von Dynastien war, erweitert sich der historiographische Horizont im Zuge der Aufklärung Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts. Vorreiter der oldenburgischen Geschichtsschreibung mit einer solchen Ausrichtung war zweifelsohne Gerhard Anton von Halems dreibändige "Geschichte des Herzogthums Oldenburg" (1794-1796) die weniger eine Geschichte von Herrschern als vielmehr die "Erzählung der Begebenheiten unsrer nächsten Angehörigen" darstellen soll. In dieser Tradition bewegt sich auch Heinrich Fortmann, wenn er sich laut Vorwort seines Werkes anschickt, die "Geschichte eines Volkes" niederzuschreiben.

Das Oldenburger Exemplar der Ἱστορία τῆς Ὁλδεμβούργης ("Historia tes Oldembourges") weist einen goldberandeten Schmuckeinband auf, der auf dem Deckel mit einer Krone und dem Schriftzug AMAΛIA (Amalie mit griechischer Endung), der Widmungsempfängerin verziert wird. Auf der Titelseite findet sich eine handschriftliche Widmung des Übersetzers Melingos an Alexander von Rennenkampff, den Kammerherrn des Großherzogs Paul Friedrich August.

Gleichwohl war die mit dreißig Jahren recht lange Regierungszeit des ersten griechischen Königs Otto alles andere als frei von Turbulenzen: Das im Vorwort von Fortmanns Geschichte erwähnte Verhältnis von Volk und Dynastie musste in Griechenland anders bewertet werden als in Oldenburg: Hier stand eine international verflochtene, mächtige Dynastie einem Volk gegenüber, das in der Mitte des 19. Jahrhunderts erst allmählich aus dem provinziellen Dornröschenschlaf erwachte. Griechenland indes war im 19. Jahrhundert einerseits Sehnsuchtsort all derer, die sich von der Mode des Philhellenismus anstecken ließen, andererseits Spielball der Großmächte und insofern direkter wie indirekter Schauplatz zahlreicher Interessenkonflikte. Aus dieser Situation musste König Otto schließlich die Konsequenzen ziehen und wurde 1862 zur Abdankung gezwungen. Schweren Herzens musste das Königspaar Griechenland verlassen.

Während der Regentschaft ihres Mannes kümmerte sich Königin Amalie vor allem um die Gartenanlagen der königlichen Paläste und soll die Uniform der Palastwache, der Evzonen, entworfen haben. Die Uniform der Evzonen, die seit Abschaffung der Monarchie Mitte des 20. Jahrhunderts nicht mehr den königlichen Palast, sondern das Grab des unbekannten Soldaten bewachen, hat sich in Grundzügen bis heute nicht verändert.

Wer sich näher für das Leben von Königin Amalie interessiert, sei auf folgende Publikationen verwiesen:

Niemöller, Gisela:

Die Engelinnen im Schloß : eine Annäherung an Cäcilie, Amalie und Friederike von Oldenburg / Gisela Niemöller.

Oldenburg : Isensee, 1997.

162 S. : Ill. - ISBN 3-89598-463-9

LBO: 97-6833 ; 98-1055

Amalie : 1818 - 1875 ; Herzogin von Oldenburg, Königin von Griechenland / (Hrsg.) Kunst- und Kulturkreis Rastede e.V. (Palais Rastede)

Oldenburg : Isensee, 2004.

195 S. : zahlr. Ill., Kt. - ISBN 3-89995-122-0

(Kultur im Palais ; Bd. 2)

Katalog zur gleichnamigen Ausstellung 2004 im Palais Rastede

LBO: 4-04-0512 ; 4-04-1332 ; 4-04-1361

2022

Dezember 2022:

Conrad Joachim Ummen: "Die mit Thränen verknüpffte Weynachts-Freude Jeverlandes" (1718)

In diesem Monat steht ein historisches Ereignis im Fokus der Ausstellung "Regionalbuch des Monats":

Die Weihnachtsflut von 1717, der zahlreiche Menschenleben zum Opfer fielen und die den gesamten Verlauf der Küstenlinie Nordwestdeutschlands nachhaltig veränderte. Eine der wichtigsten zeitgenössischen Quellen der Flut zumindest für das Oldenburger Land ist "Die mit Thränen verknüpffte Weynachts-Freude Jeverlandes" des Jeveraner Pastors Conrad Joachim Ummen von 1718. Ummen beschreibt in Versen den Verlauf der Naturkatastrophe und bemüht sich um theologische Einordnung des Geschehens. Zu dieser theologischen Perspektive aus heutiger Sicht in einem bemerkenswerten Gegensatz stehen zahlreiche ausführliche Angaben in den Fußnoten zu Todesopfern und verendetem Vieh sowie zu zerstörten Häusern und Deichen.

Das Buch ist auch als Digitalisat in den digitalen Sammlungen der Landesbibliothek verfügbar:

https://nbn-resolving.org/html/urn:nbn:de:gbv:45:1-4082

November 2022:

Oswald Andrae (1926-1997): "Werkstattgerüchte"

Andrae kann als einer der renommiertesten plattdeutschen Schriftsteller der Region gelten. Ihm gelang es mehr als einmal, mit seinen Werken den öffentlichen Diskurs erheblich zu beeinflussen.

Die "Werkstattgerüchte" von Oswald Andrae stechen in zweierlei Hinsicht aus dem Werk des Autors heraus: Sie sind in hochdeutscher Sprache verfasst, und sie thematisieren den Brotberuf des Autors, nämlich den des Optikers.

Auf den ersten Blick könnte man die "Werkstattgerüchte" für ein Brevier für den angehenden Optikermeister halten. In Wahrheit sind sie jedoch eine Sammlung von Kurz- bis Kürzesttexten, in der Fachbegriffe des Optikerberufs zum Gegenstand für Satire und Spott gemacht werden.