Wie eigentlich kam man in Oldenburg vor 250 Jahren, als das Lesen Konjunktur bekam, zum Buch, wie kam die damalige Lesesucht zum Stoff? Buchbinder besorgten, verschrieben Bücher, die man bestellen, deren Titel man also kennen musste; die Erben erfolgreicher Büchersammler liquidierten deren Bibliotheken auf Auktionen, 1792 wurde die Landesbibliothek eröffnet, es entstanden Leihbibliotheken, die zur Existenzbewahrung kommerziell erfolgreich sein mussten und waren; und man organisierte sich in Lesegesellschaften.

Deren ungemein rasche Verbreitung in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts gilt als wichtiger Schritt der Formierung einer bürgerlichen Öffentlichkeit, einer im Selbstverständnis vernunft- und moralgeleiteten Gesellschaft der Aufklärer. Die in freier Assoziation und unterschiedlicher Form entstehenden Zirkel dienten kostenminimierter extensiver Lektüre, sollten Bildung und Kenntnisse, Nutzen und Vergnügen bringen, zur Verständigung darüber anregen, und waren d a s sich etablierende Erfolgsmodell ihrer Zeit. Im 19. Jahrhundert, das nach wie vor kaum Interesse in der lokalen Forschung findet, soll das alles dem Verfall preisgegeben worden sein. Ob das stimmt?

Wenn überhaupt ihrer im Oldenburgischen bisher gedacht wurde, dann fast immer der drei großen Gesellschaften, in denen Geselligkeit und Gespräch stärker als der Lektüre gefrönt wurde: der Literarischen Gesellschaft, der Casino-Gesellschaft und des Literarisch-geselligen Vereins. Dass es aber darüber hinaus eine Fülle weiterer eher prosaischer, aber zweckdienlicher Initiativen auch im Oldenburgischen gab, die sich auch und gerade in der Zeit nach der Französischen Revolution noch vermehrten, differenzierten und Raum gewannen, ist nahezu unbekannt.

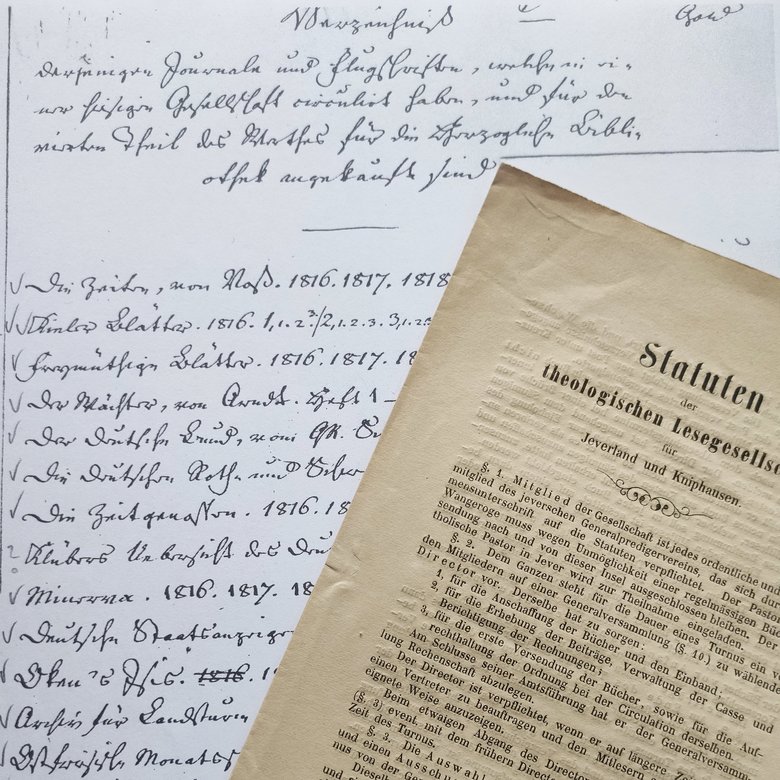

Dieser Entwicklung ab 1772 soll an Beispielen bis in die Mitte des folgenden Jahrhunderts nachgegangen und dabei auch die in Oldenburg originelle Quellenlage in den Blick genommen werden, die manchmal nähere Betrachtung, oft auch nur Schlaglichter zulässt, womit man sich dann zufriedengeben muss. Dabei kommt – wie könnte es anders sein – die Herzogliche öffentliche Bibliothek, die Landesbibliothek Oldenburg, lebhaft ins Spiel!

Dr. Klaus-Peter Müller hat in Freiburg Geschichte und Germanistik studiert und ist dort über Politik und Gesellschaft im Großherzogtum Baden während des Ersten Weltkriegs promoviert worden. Bis zu seiner Pensionierung 2020 war er Stellvertretender Leiter der Landesbibliothek Oldenburg, wo er lange Jahre auch für den Altbestand und die Oldenburgische Bibliographie zuständig war. Immer wieder hat er sich mit der Geschichte der LB, mit Büchern und Lesern in der Region beschäftigt: Exemplarisch sei hingewiesen auf seine Beiträge zur Geschichte der Landesbibliothek zwischen 1900 und 1987 in dem Band Zur „Erleichterung der Erwerbung nützlicher Kenntnisse“ und „Verbreitung des guten Geschmacks“, hrsg. von Gabriele Crusius und Klaus-Peter Müller.