Der Oldenburger Sachsenspiegel

Das herausragende Stück der Handschriftensammlung ist fraglos der Oldenburger Sachsenspiegel von 1336 (Signatur: Cim I 410), eine von nur vier überlieferten Bilderhandschriften dieses bedeutendsten und ältesten Rechtsbuches aus dem mittelalterlichen Deutschland.

Aus konservatorischen Gründen kann das Original der Handschrift nur selten gezeigt werden. Ein aufwendiges Faksimile (Signatur: Cim III 352) steht im Lesesaal der Landesbibliothek zur Einsichtnahme bereit. Jederzeit und ortsunabhängig zugänglich ist darüber hinaus das hochqualitative Digitalisat des Sachsenspiegels in den Digitalen Sammlungen.

Beschreibung

Die von Eike von Repgow zwischen 1224 und 1230/31 auf Anregung des Grafen Hoyer von Falkenstein angefertigte mittelniederdeutsche Übersetzung des (verlorenen) lateinischen Textes des Sachsenspiegels ist in zahlreichen Abschriften erhalten. Nur in einem Exemplar aber sind die Codices picturati (Bilderhandschriften) durchgängig illustriert.

Geschichte

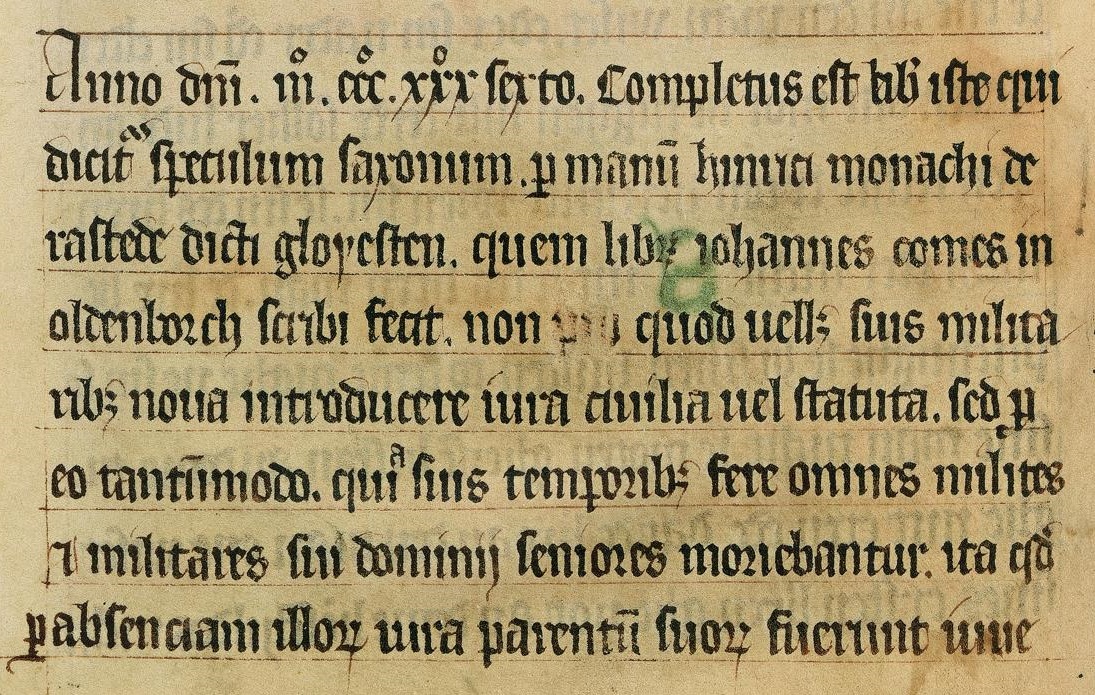

Als einziger der vier bebilderten Sachsenspiegel-Codizes nennt der Oldenburger im Kolophon auf Bl. 133v Schreiber, Ort und Zeit der Handlung. Darüber hinaus werden auch der Auftraggeber - der Oldenburger Graf Johann III. - sowie Anlaß und Zielgruppe der Niederschrift angegeben.

"Im Jahre des Herrn 1336 ist dieses Buch fertig gestellt worden, das Sachsenspiegel genannt wird, durch die Hand des Mönchs Hinrich zu Rastede, genannt Gloyesten."

[...]

"Dieses Buch ließ Johann, Graf zu Oldenburg, schreiben, nicht dafür, dass er für seine Vasallen neue Gesetze oder Satzungen einführen wollte, sondern nur deswegen, weil zu seinen Zeiten fast alle älteren Ritter und Vasallen seines Machtgebietes gestorben waren, so dass durch die Abwesenheit jener die Rechte seiner Vorfahren den jungen Vasallen, die dann lebten, zum großen Teil unbekannt gewesen sind, und sie um diese Rechte oft schlecht bestellt waren."

Mit der Rechtsaufzeichnung sollte einer möglichen Rechtsunsicherheit im Lande vorbeugend begegnet werden. Der beim Prolog neben dem Autorbild (fol. 6r) am Rankenwerk der Initiale D aufgehängte Wappenschild der Oldenburger Grafen scheint bereits die im Schlusswort der Handschrift ausgedrückte Verbindlichkeit des Textes anzudeuten.

Weitere Nachrichten gibt es zeitnah nicht, die Bemühungen um die Bewahrung des Rechts in didaktischer Perspektive, auch zum Lob des Oldenburger Grafenhauses und seiner Verbindung zu den Welfen, werden in Rastede oder in der Oldenburger Burg stattgefunden haben.

Erstmals nachgewiesen ist die Bilderhandschrift im Bibliothekskatalog des Oldenburger Grafen Johann VII. 1596, dann im Bücherinventar seines Sohnes Anton Günther 1637. 30 Jahre später ging sie an seinen illegitimen Sohn Anton von Aldenburg, der schließlich sein Domizil in Varel aufschlug, dann im Erbgang an die Grafen von Bentinck. Als deren Schloß 1751 in Varel in Flammen aufging, überlebte die Handschrift, weil sie ausgeliehen war. 1877 verkauften die Bentincks den Codex sowie einen glossierten niederdeutschen Sachsenspiegel (um 1350) und einen hochdeutschen Schwabenspiegel (Delmenhorst, 1355) an den Oldenburger Großherzog Nikolaus Friedrich Peter, der sie dem Fideikommiß seines Hauses einverleibte. Zwei Jahre später wurde der Text erstmals publiziert:

Der Sachsenspiegel, Landrecht und Lehnrecht. Nach dem Oldenburger Codex picturatus von 1336. Hrsg. von August Lübben. Mit Abb. in Lithogr. und einem Vorw. zu denselben von Friedrich von Alten. Oldenburg 1879.

1991 erwarb die Niedersächsische Sparkassenstiftung mit Unterstützung anderer öffentlicher Finanzdienstleister, der Kulturstiftung der Länder und dem Bundesinnenministerium den Oldenburger Sachsenspiegel von Herzog Anton Günther, dem Urenkel Nikolaus Friedrich Peters. 1995 kam er als Dauerleihgabe in die Landesbibliothek Oldenburg.

Literatur:

Egbert Koolman: Untersuchungen zur Besitzgeschichte der Oldenburger Bilderhandschrift. In: Der Oldenburger Sachsenspiegel. Vollständige Facsimile-Ausgabe im Originalformat des Codex picturatus Oldenburgensis CIM I 410 der Landesbibliothek Oldenburg. Kommentarbd. Hrsg. von Ruth Schmidt-Wiegand im Auftr. der Niedersächsischen Sparkassenstiftung Hannover. Graz 1996, S. 23-38 (Codizes Selecti. Phototypice Impressi. Facsimile Vol. CI, Comentarium Vol. CI*)

Kodikologisches

Der Oldenburger Bildercodex des Sachsenspiegels umfasst 136 Pergamentblätter mit einer durchschnittlichen Größe von 32,8 cm Höhe und 22,8 cm Breite, eingeteilt in 20 Lagen von meist 4 Bogen. Von der ersten (=unbezeichneten) Lage ist das letzte Blatt ausgeschnitten. Die mit breitem (Zimmermanns-?) Bleistift ausgeführte Blattzählung ist vielleicht mit der Herstellung des historisierenden Einbandes (um 1877) in Verbindung zu bringen. Nur das letzte, auf den Rückdeckel geklebte Blatt blieb unbeschrieben. Von den beiden Kolumnen auf jeder Seite ist jeweils die innere als Textspalte zu je 30 liniierten Zeilen, die äußere als Bildstreifen angelegt. Hinrich Gloyesten, der sich im Kolophon selbst nennende Schreiber, bediente sich einer sorgsam und deutlich ausgebildeten gotischen Textura. Die Initialen alternieren durchgängig von Rot und Blau.

Inhaltlicher Aufbau

Der in nahezu reinem Mittelniederdeutsch wohl nach westfälisch/ norddeutscher Vorlage geschriebene Text der Oldenburger Handschrift kann als vollständig bezeichnet werden. Er umfasst das Landrecht (externer Link) und das Lehnrecht (externer Link), dazu als Suchhilfen ein Verzeichnis der Indices (externer Link) der drei Landrechtsbücher und eine Liste der Kapitelanfänge bis Lehnrecht 57 (externer Link), gefolgt vom Kolophon (externer Link).

Illustrationen

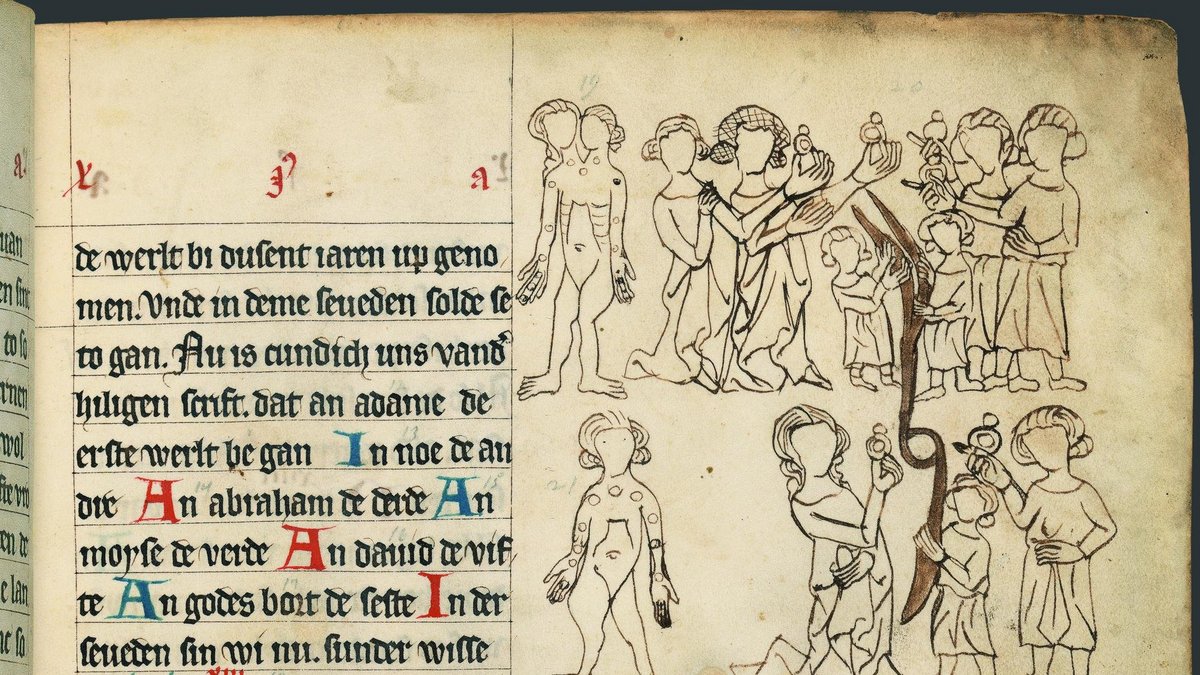

Von den 125 mit dem Sachsenspiegeltext beschriebenen Blättern weisen nur 81 auch Bildkolumnen auf - mit deutlichen Unterschieden in der Ausarbeitung. Nur 44 Bildszenen auf 14 Seiten sind mit sorgfältiger Kolorierung unter Freilassung weißer Partien vollständig ausgeführt, die restlichen meist unter Vernachlässigung der Binnenzeichnung der menschlichen Gesichter lediglich in einer ersten Stufe der Ausarbeitung als reine Umrisszeichnung angelegt. Spätere rohe Nachzeichnungen der Gesichter und teilweise auch Ankolorierungen einzelner Szenen kommen vor, ohne bereits künstlerische Wirkung zu erzielen.

40 Szenen finden sich ausschließlich in der Oldenburger Handschrift ohne Parallelen in den Handschriften in Dresden, Heidelberg und Wolfenbüttel. Die Themen der Bildszenen stehen in der Regel in enger Korrelation zum Text, dementsprechend lässt sich der fortwährende Wechsel von Sachgebieten im Text auf dem begleitenden Bildstreifen ablesen. Allerdings fehlen in der Oldenburger Handschrift fast völlig die in den anderen Bilderhandschriften vorkommenden Bildbuchstaben als Verknüpfung von Bild und Text.

Massive Fingerspuren auf den illustrierten Blättern bezeugen häufige Benutzung dieser mittelalterlichen Gebrauchshandschrift.